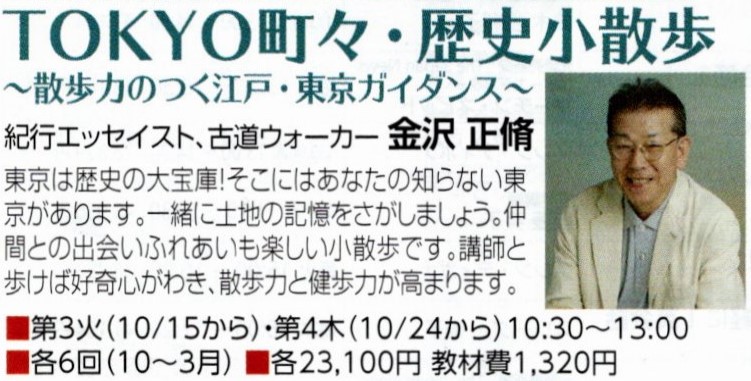

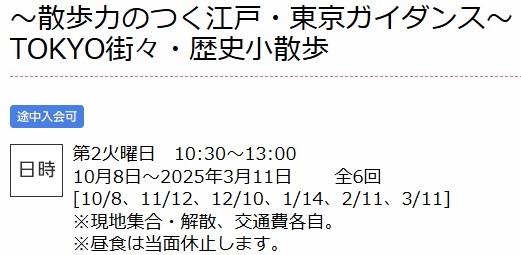

今日の散歩は板橋区加賀町界隈(板橋区)・江戸時代の加賀藩下屋敷跡と東京第二陸軍造兵廠(二造)のおもかげ!

板橋区加賀町の名は加賀100万石・前田家の所有した土地柄といった由緒からきているもの。

江戸時代、加賀藩が幕府からこの一帯に下屋敷地を拝領したのは延 宝7 年(1679)。加賀藩5代藩主・前田綱紀(まえだつなのり)の時代。下屋敷として最終的には 21 万 7 千坪にも及び、諸大名屋敷の中で最大の面積を有していました。

凡そ現在の加賀1・2丁目と板橋4丁目の全域と、板橋1・3丁目の一部を合わせたものになるようです。

というわけで、そんなところの一部を、写真と拙文でお届けします。

都営地下・三田線の「板橋区役所前駅」を起点にしました。

駅の「仲宿側」の出口をぬけるとすぐに旧中山道。板橋は旧中山道の最初の宿場町でした。

板橋仲宿 旧板橋宿は上宿・仲宿・平尾宿に分かれていた。その仲宿に由来するもの。

仲宿商店街 「板橋宿」に沿って南端の旧中山道仲宿交差点から、北端の石神井川までのびる商店街。いまどきにしてはすごく活気ある商店街だ。

王子新道 明治21年(1888)、東京府初の府道・王子新道(板橋-王子を結ぶ)として開通したもので、開発提言者は花井源兵衛。工場地帯として発展しつつあった王子と板橋との往来を短くする新道の建設に心血を注いだ。融資と寄付金を基に、そのあとの事業を東京府が引き継ぐことで進められた。1,380メートルの新道は明治21年(1888)2月に完成した。

新道は石神井川に向かい緩やかに下るほぼ直線な道路。そこをゆくと、600メートルくらいで王子新道は加賀西公園につきあたる。

加賀西公園 二造の正門があったと推測される東板橋体育館。その隣に整備されている公園。周囲には図書館、体育館などが集まり街の核になっています。植村冒険館もここにある。

道標 「加賀西公園」の入口前に「王子新道」の石碑がある。王子新道はここでなぜか緩く北に向かっている。

加賀藩江戸下屋敷跡 このあたり一帯は広く加賀藩の江戸下屋敷でした。

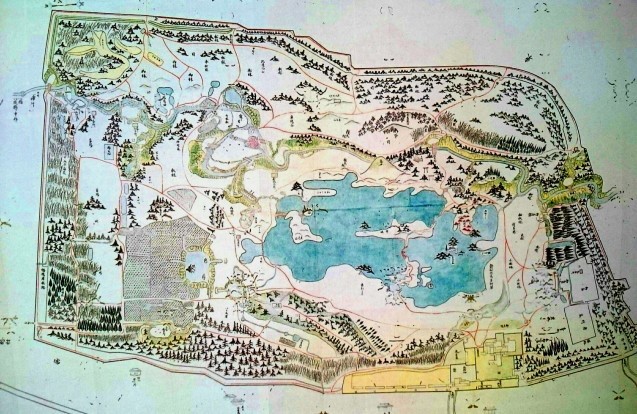

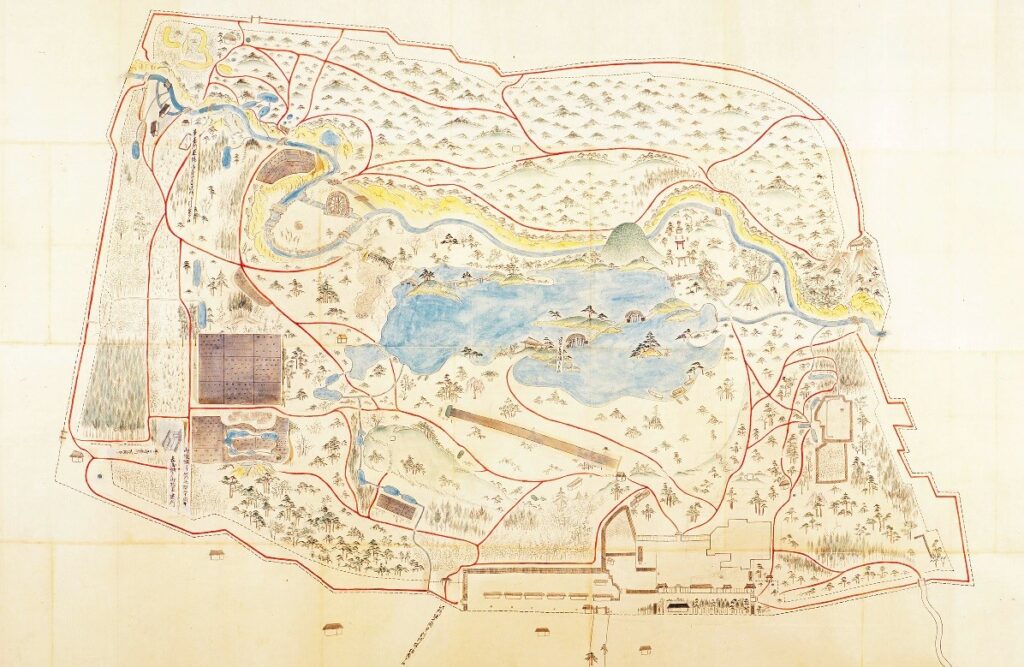

平尾邸とも称されたは江戸下屋敷は藩邸の中を自然河川の「石神井川」が流れ、屋敷には築山や滝などが配され、お国許の金沢城に付属する兼六園と同じく、池泉回遊式大名庭園として整備されました。

藩主及び家族がのんびり過ごす別荘的なものとして使われ、時には鷹狩りも行われたようです。また、藩主の参勤交代の際は、旅装から登城用の装束への着替え場、江戸屋敷に住む家族との対面の場ともなっていたといいます。

藩主・綱紀は自らが学問を究めるなど、学術事業全般に大きな足跡を残しました。その中で下屋敷の平尾邸がそれらを実証、実験する場となっていたようです。

図は江戸後期の1824(文政7)年に描かれた『下屋敷御林大綱之絵図』。

幕末にはこの地で軍隊の調練や、石神井川の水力を動力源として西洋流の大砲鋳造が行われました。

このような背景が明治になり東京第二陸軍造兵廠(以下、二造)として使われる要因になったのではないか。

こうして板橋は俄に軍産都市の様相を帯び、加賀藩邸の凡そが銃器と火薬の製造所と化してゆきました。

そんな推移を簡単にみてみましょう。

明 治9 年(1876)「陸軍砲兵本廠板橋属廠」が発足。

加賀藩下屋敷の跡地の一部に、国内初の官営の火薬製造所が設立。

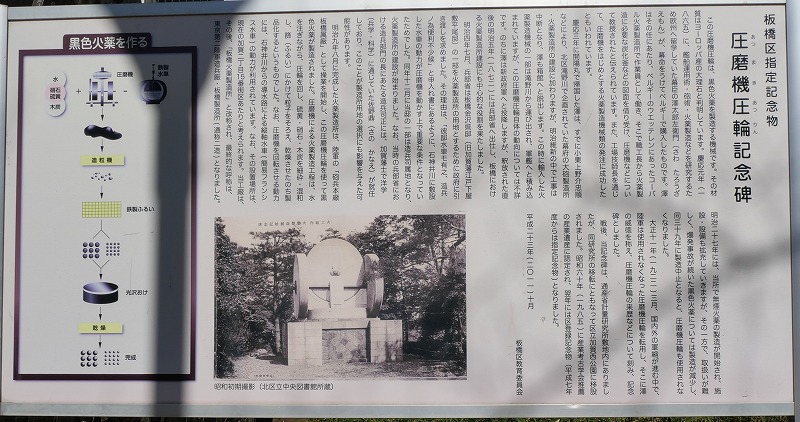

黒色火薬の製造をはじめます。幕末に幕臣の澤太郎左衛門がベルギーから購入した圧磨機が使用されました。

明 治36 年(1903) 「陸軍火薬研究所」

板橋火薬製造所の敷地内に発足。

無煙火薬の安全性の向上などを研究する、日本初の近代的な国立の理工学系研究所でした。研究所に隣接した工業的実験工場で、火薬製造技術の先端を支える中枢的存在となり、終戦まで続きました。

そのエリアを俯瞰撮影(昭和22年8月米軍撮影)の画像でみてみよう。

写真右手、南北に走る直線は赤羽線(埼京線)。赤枠内が敷地。

中央やや南寄りを南東に蛇行して流れているのが石神井川。右手が下流。

川の北側が火薬製造と貯蔵エリア。四角い土塁で囲われているのが火薬貯蔵庫である東側が無煙薬倉庫、西側が炸薬倉庫エリアであり、敷地の半分以上を占めている。

川の下流側の最南部が火薬研究所。工科学校分校が赤脇外に隣接して設置されている

火薬製造所の稼働終了・加賀五四自治会

終戦により、板橋火薬製造所および火薬研究所の活動が終了し、同製造所は解散。使用していた機械や什器類は GHQ に接収。建物に民間の工場や学校、研究所などになりました。そこに入った工場、学校、研究所などが五四団体自治会を結成し、のちに加賀五四自治会になりました。

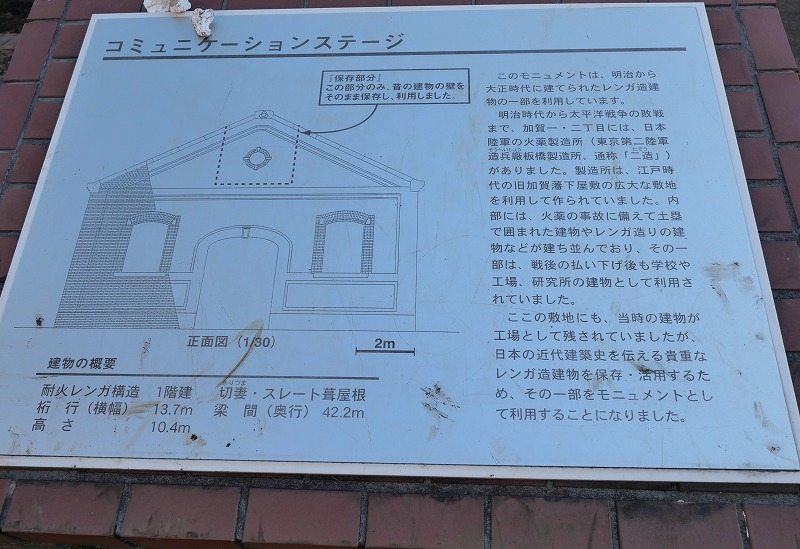

公園のまわりには「二造」時代に起因するモニュメントがおかれています。ぐるっと回ってみましょう。

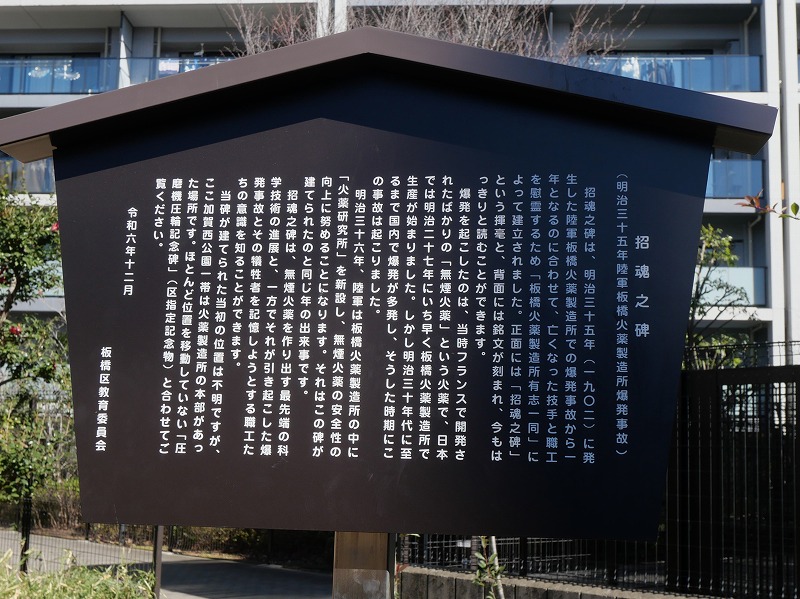

招魂之碑 明治35年7月24日の爆発火災事故殉死者の供養塔。

加賀西公園のグランドを挟んだ正面に東京第二陸軍造兵廠(以下、二造)の遺跡を象徴するものが残されています。

圧磨機圧輪記念碑(加板橋区登録文化財に指定)

圧磨機圧輪は、黒色火薬を製造する機械。火薬生産の近代化を図るため、慶応元年(1865)に幕臣・澤太郎左衛門が幕命を受け、オランダに留学し火薬の製法を学びました。この圧磨機圧輪は、澤がベルギーより購入し、持ち帰ったもので。この記念碑は、実際に石神井川の水力を利用して火薬製造に使用されていた実物を使っており、その使用後の大正11年(1922)に陸軍省が記念碑として設置したものです

澤太郎左衛門は榎本武揚らと函館で官軍に抵抗したにも拘らず死罪を免れました。そればかりか、政府軍の技術者として迎えられます。彼の習得した技術を時代が渇望していたということでしょう。

平成29年10月13日 「陸軍板橋火薬製造所跡」国史跡に指定

※指定理由

「明治政府によって初めて新設された火薬製造所跡であり、かつ、初めて設置された近代的な理工学系の研究所跡である。また、明治から大正にかけての軍による独占的な火薬生産の状況とその後も含めた生産の拡張、西洋計測技術の導入の実態を示すものとして、広範囲に遺存状況が良好なのは首都においては他になく、全国的に見ても稀である。よって史跡に指定し保護を図ろうとするものである。」

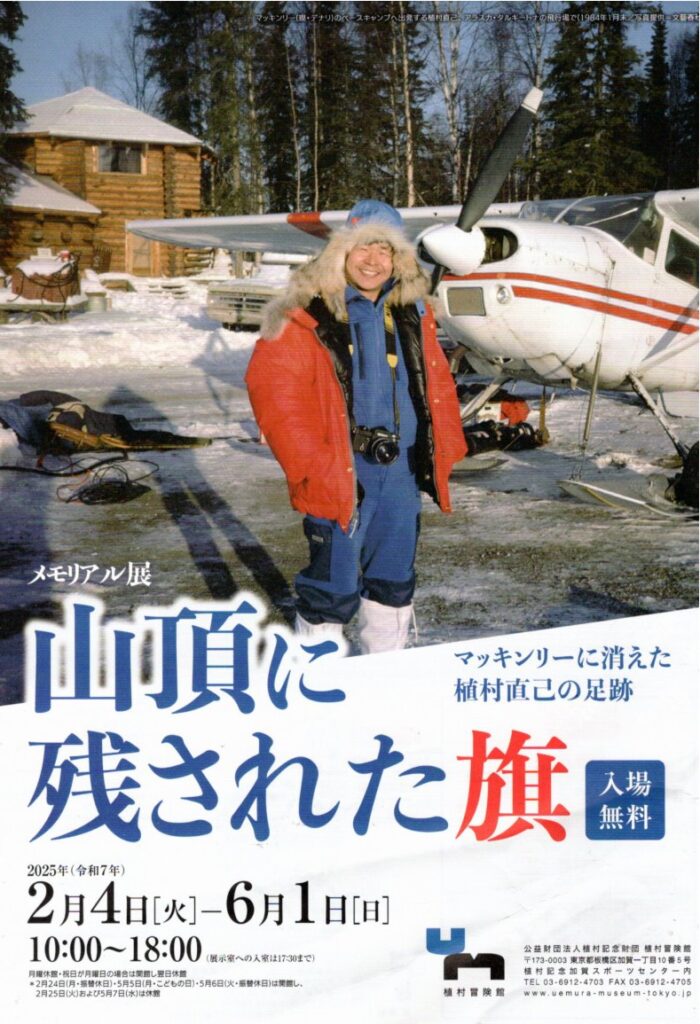

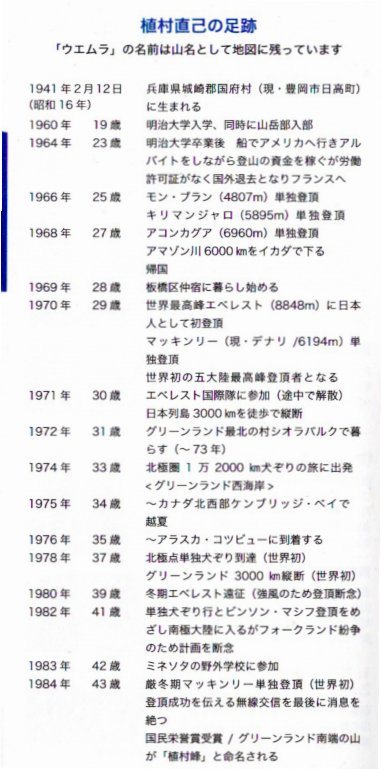

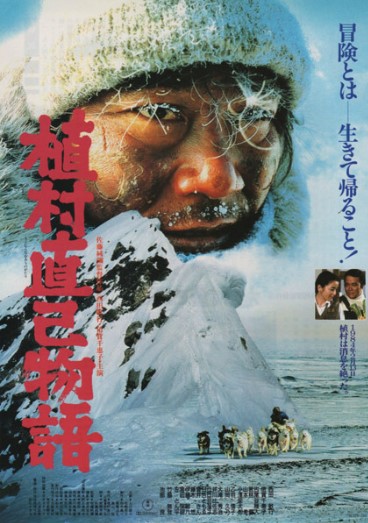

植村冒険館 植村記念財団は平成4年(1992)板橋区によって設立。平成24年(2012)に公益財団法人に移行。冒険家・植村直己の業績を紹介する展示をはじめ、彼の冒険精神「ウエムラ・スピリット」を永く伝えていく趣旨で事業を行っています。

西へ御成橋まで歩いてみましょう。道路がほぼ「二造」の境界になっていたようです。

左に動物園のある東板橋公園、竹林、右に加賀ガーデンなどを見ながら進むと四つ角に出る。その角に朽ちた鉄柱。陸軍との境界柱だといわれています。

二造の跡地のほとんどは、企業、学校、研究所、公務員宿舎などになっていて、個人住宅地は珍しい。

「これは昔の消火栓です。昭和の始め頃につくられました。このあたりは、陸軍第二造兵廠というものがありました。星の印は陸軍のマークで、陸軍の人たちが火事を消すための設備として作ったのがこの消火栓です」(説明板より)

途中の「金沢小学」は、いわずもがな、加賀藩下屋敷に由来するもの。金沢小学校に陸軍の消火栓が残されています。

北園女子会館を左折、道なりに進むと石神井川に架かる橋にぶつかる。橋名は御成橋。

御成橋 石神井川、仲宿・加賀2丁目に架かる橋。下屋敷の通用門というところだろう。

加賀藩下屋敷は石神井川で二分され、「二造」時代も同様であった。

今回の散歩は川を挟んだ北側のみとし、川沿いの道を金沢橋まで歩いてみよう。

遺構

北側の貯蔵エリアの遺構はほぼ残っていないが、石神井川下流部の火薬研究所エリアとその周辺には多数の遺構が残っている。史跡指定エリアはもちろん、愛誠病院や東京家政大学の構内などにもかなり改修されているが、当時の建物等が残されている。なお、震災前の建物は震災被害によってかなり改修されている。

(参考)「史跡陸軍板橋火薬製造所跡保存活用計画」より

石神井川 流路延長 25.2km。小平市花小金井南町に源を発し、王子駅の下を経由して北区堀船三丁目で隅田川に合流します。古くは金沢橋付近から音無橋にかけては音無渓谷(加賀渓谷)と呼ばれる深い谷となっていました。いまもそのおもかげが忍べるところがあります。

川の両側には遊歩道が続き、所々にほどよい広さの公園が整備されている。

解体した建物のレンガを利用した公園が整備されている。

加賀橋公園 園内には平成21年(2009)まで、極地に関する総合研究活動を続けてきた国立極地研究所がありました。立川市に移転したことから加賀まちづくり協議会に記念品として寄贈された「南極の石」が展示されています。

しばらくすると川沿いに大きな和風燈篭。

徽軫(ことじ)灯籠 金沢兼六園の霞が池に同じ形の燈篭がある。本来は「雪見灯篭」。

金沢橋 金沢橋の右手に加賀公園が見えてきます。

加賀公園 全体が小高くなっているのは、加賀下屋敷の築山だったせい。下屋敷地図にも「大山」と記されている。公園の南西側にある板谷公園あたりは、兼六園に似せた池泉回遊大名庭園になっていて、大山は庭園を俯瞰して愛でる場所でした。

金沢にある兼六園の約7倍の広さがありました。加賀公園を含めた範囲が国史跡の「板橋火薬製造所跡」に指定され、いくつかの遺構が残されています。

二造の中にありながら江戸時代のままの姿かたちを保っている築山ですが、一か所、いかにも二造の跡地らしい遺構があります。加賀公園西側の小山の中腹にあるレンガの構築物。

「弾道検査管(爆速測定管)の標的」

弾丸を命中させるため標的とした壁。精度が要求される銃火器は品質検査が不可欠でした。

試作の段階で何度も試射が繰り返されました。ここは生産工場ではなく、そうした試験場の一部でした。

加賀公園に接した西側のフェンス越しにみえる敷地には、一抱えはあるコンクリート製の円管が伸びています。

これが、多分、弾道検査管でしょう。

道のような、細長い空地が真っ直ぐ西へ延びているのが見えます。

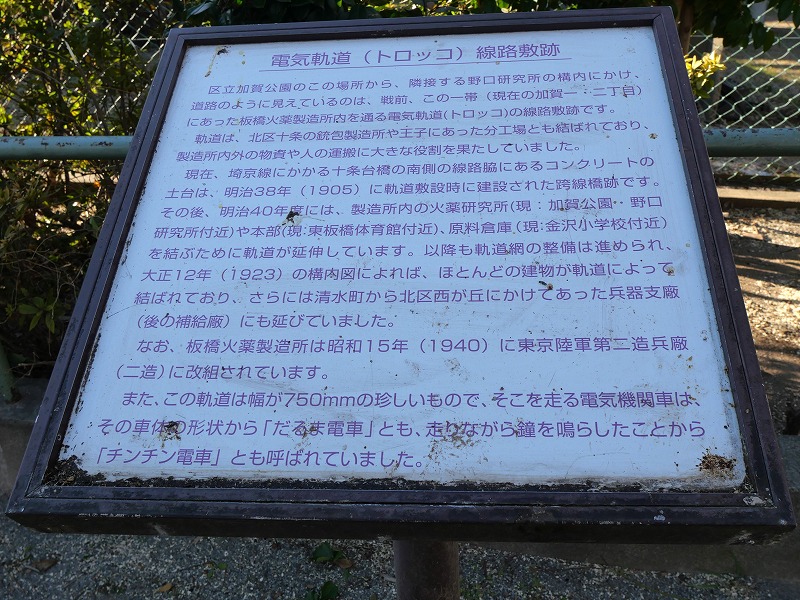

説明板には「電気軌道(トロッコ)線路敷跡」とあります。電気軌道です。

築山の頂上まで登ってみました。

築山の一番高いところ。

高いところから庭園の池を一望できるように築山を築かせたのだそうです。

平成27年7月9日。板橋区は金沢市との友好交流都市定締結。その記念として加賀藩江戸下屋敷の築山にあたる加賀公園に、記念碑を設置しました。

モデルとしたのは金沢のシンボルともなってる尾山神社神門第三層のステンドグラスです。

金沢橋側の築山入り口。

金沢橋ををゴールとして、北へまっすぐ行くと中山道と交わる交差点。そこを左に曲がると都営三田線「新板橋駅」。どちらも距離的には同じようなものですが、ちょっとしたところを巡って出発地の「板橋区役所前駅」にもどることにします。

砲兵工科学校板橋分校跡 加賀公園の南、板橋5中がその跡地。

戦中期には跡地は陸軍の宿舎となり、戦後は「GHQ」が使用したのち、昭和30年(1955)に「板橋区立板橋第五中学校」が開校しました。

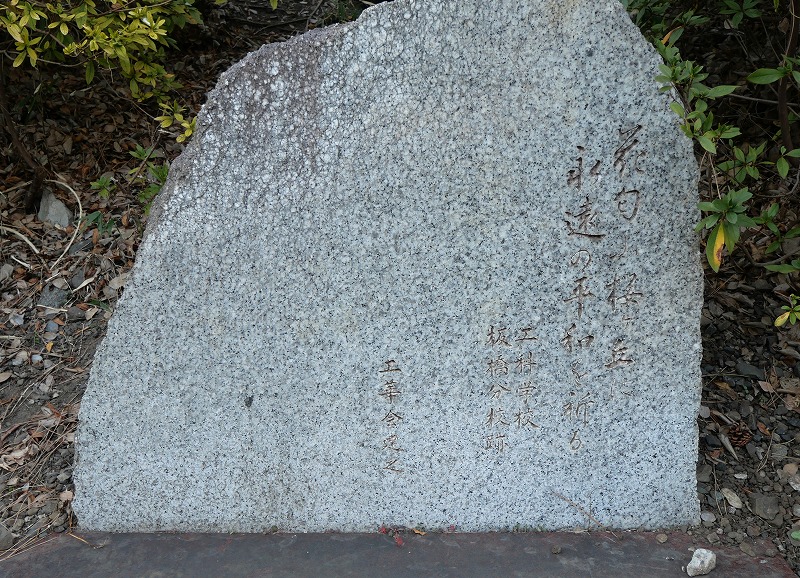

王子新道に面した正門前、公園側に「工科学校板橋分校跡」の碑が立つ。

「花匂ふ 桜ケ丘に 永遠の平和を祈る 工科学校板橋分校跡 工華会建之」と刻む。

板橋5中の前。王子新道から築山の大きさがよくわかります。

すぐに左手が板谷公園。

文化財としての区立公園です。

板谷公園 江戸時代、一帯は加賀藩の江戸下屋敷でした。

明治になると、板橋3・4丁目周辺は三合商会の所有地となり「三合野原」「三五ヶ原」と呼ばれました。

その後、小樽を基盤とした船運会社板谷商船の設立者初代・板谷宮吉氏が取得し、)が同10年1月に区画整理による大規模住宅地「上御代の台(かみみよのだい)」の造成に着手しました。

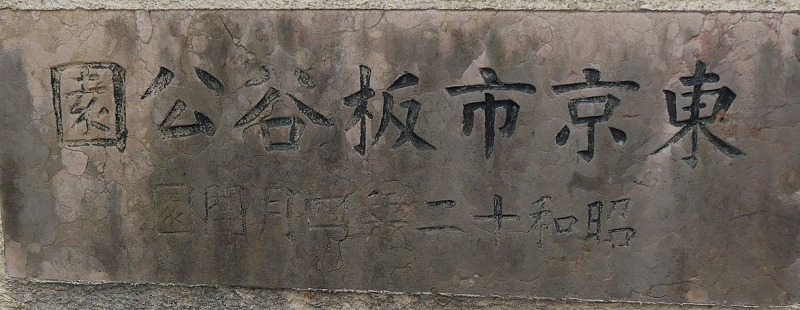

国は区画整理に際し公園用地の確保を求めており、それを受け、東京市は土地の無償提供を条件に公園造成を代行する規定を設けました。当公園はこの規定により、板谷氏の用地提供を受けて同市が施工し、昭和12年(1937)4月29日に東京市板谷公園として開園しました。

その際に設置された銘板が、2ヶ所の出入口の門柱に残されています。

昭和18年(1943)に都立公園となり、昭和25年(1950)に板橋区に移管。区内に現存する公園の中で開園時期が最も古く、来歴に地域の歴史が良く反映されているということで、平成21年に区の登録文化財(史跡)となりました。

公園西手の道を隔てて辨天様の社。

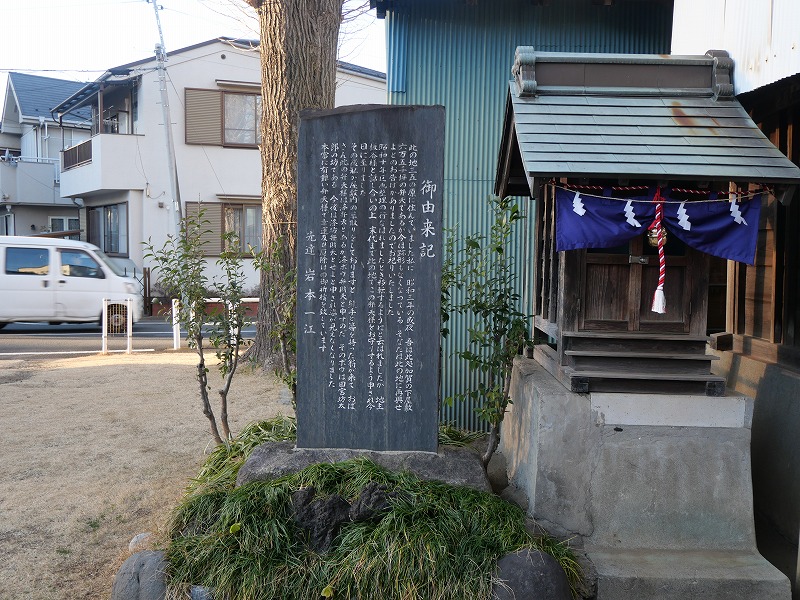

漆坊弁財天 加賀藩の屋敷内の池に祀られていた弁天様だったとされています。一帯が広く池や湿地帯だったのでしょう。

傍らに建つ由来碑には昭和3年(1928年)のある夜、土地の人が弁天様からお告げを受け社を設けてまつられるようになったとの旨が書かれている。明治時代に混乱し弁天様のよりしろとなる殿舎がなくなってしまったのだろう。神仏分離の影響もあったのかもしれない。

王子新道に出て三田線の「板橋区役所前駅」に戻ることにしましよう。

それではここで。

ではまた。

コメントを残す