今日の散歩は茗荷谷、小日向の界隈(文京区)・陽あたりのいい台地の景観と坂と谷と寺の町!

文京区には高台に開けた小日向という町があります。

字面もよく響きもいい。どことなく日溜りのよさををかきたてられる町名です。

通常は「こびなた」と濁って呼ばれますが、行政上では「こひなた」となっています。

さて、どちらかいいでしょう。

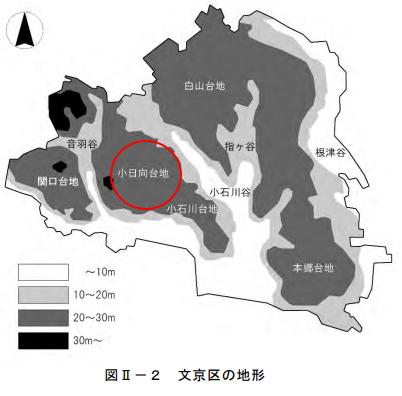

地形的には北を神田川、西に音羽通り、東は春日通りにはさまれています。

文京区には西側から関口台地、小日向台地、小石川台地、白山台地、本郷台地の 5 つの台地があります。

そのうちの小日向台地といわれる台地上に広がっていますから周辺部には坂が多くなっています。

そのかわり坂上からの見晴らしがよく、景観的にはもってこいのところです。

というわけで、以下、こうした立地にある散歩コ-スを写真と拙文でお届けします。

散歩にどう!

今日の散歩は茗荷谷と小日向の界隈(文京区)・坂と谷が織りなす傾斜地と小日向の寺町を歩いてみょう!

地下手視丸ノ内線の茗荷谷駅を起点にしましょう。

改札を出ると右に広い春日通りが走っており、左手は坂道になっています。

茗荷谷に下る茗荷坂です。

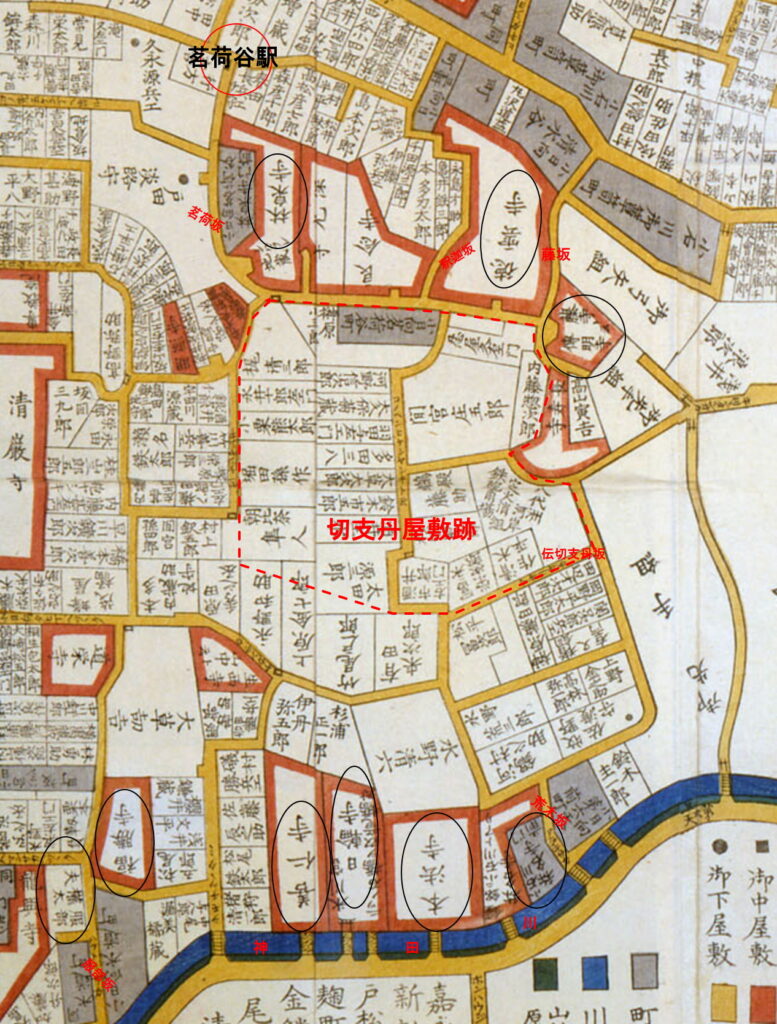

点線の範囲内が切支丹屋敷跡と推定。

茗荷谷 小石川台地と小日向台地の間の小さな谷間で、その名の通り茗荷が採れたからといいます。多湿で冷涼な地質が茗荷の生育に適していたようです。

一帯は小日向村の畑でしたが、明暦頃より市街化し、正徳3年(1713)から11ケj町が代官・町奉行の支配となったといいます。

東京市の時代には茗荷谷町というのがありました。

文京区草案資料編

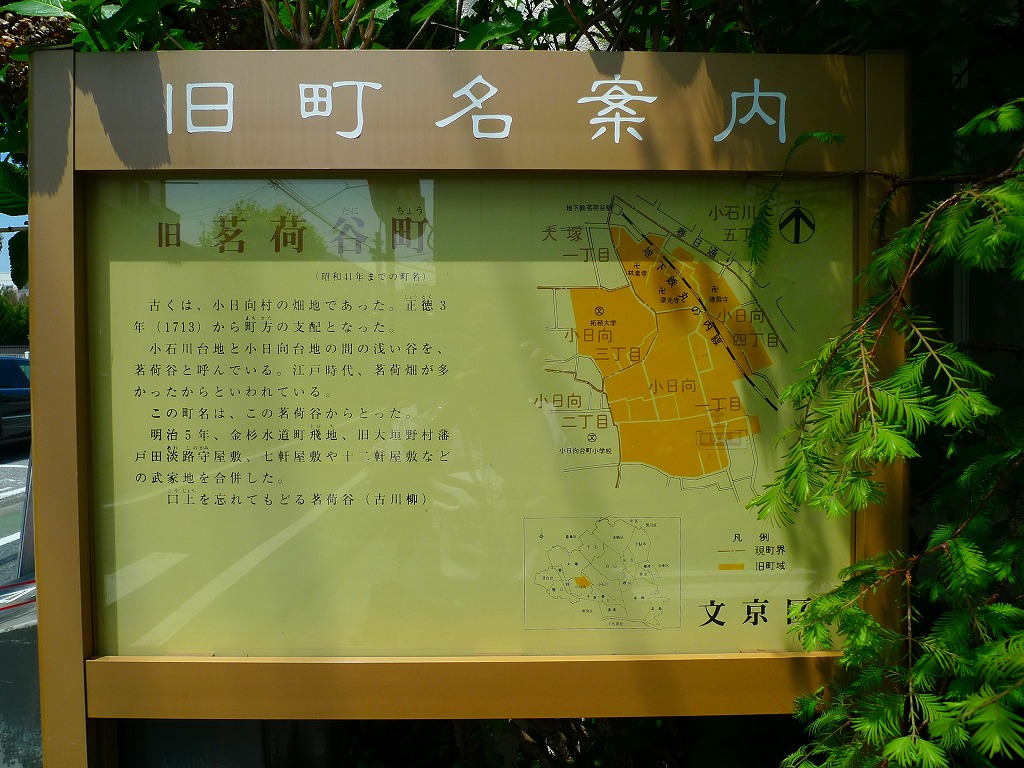

旧 茗荷谷町(みょうがだにちょう)

(昭和年までまでの町名)

古くは、小日向村の畑地であった。正徳(しょうとく)3年(1713)から町方(まちかた)の支配となった。

小石川台地と小日向台地の間を浅い谷を、茗荷谷と呼んでいる。江戸時代、ミョウガ畑が多かったからといわれている。

この町名は、この茗荷谷からとった。

明治5年、金杉水道町飛地(とびち)、旧大垣野村藩戸田淡路守(あわじのかみ)屋敷、七軒屋敷や十二軒屋敷などの武家地を合併した。

口上(こうじょう)を忘れて戻る茗荷谷(古川柳)

小日向 由来は、鶴高日向守という人の領地でしたが、お家が断絶のあと、古日向といわれ、のちに「小日向」に転じたなど諸説あります。

それはそれとして、歩いてみるとわかりますが、高台にあって日が燦々と注ぐ、陽当たりのいい町だったんじゃないかと。

町名の由来としてはこちらがふさわしいように思われてきます。

坂を下る途中、左手に木立ちに囲まれた禅寺・林泉寺があります。

寺がビル化し本堂と境内の「しばられ地蔵」が一新されました‼

2022年5月に訪れたら寺と地蔵がさらなる高台に移り真新しくなっていたのでビックリ!

今は石段の先にまた石段、そして更に石段が三段構えで続きます。ですからエレベーターもあるようです。

ビル化した本堂

林泉寺 曹洞宗、青龍山林泉寺。慶長7年(1602)、伊藤半兵衛長光の開基で、初めは普蔵院と称していましたが、寛文3年(1663)に林泉寺と改められたといいます。

下の画像は旧境内と「しばられ地蔵」です。

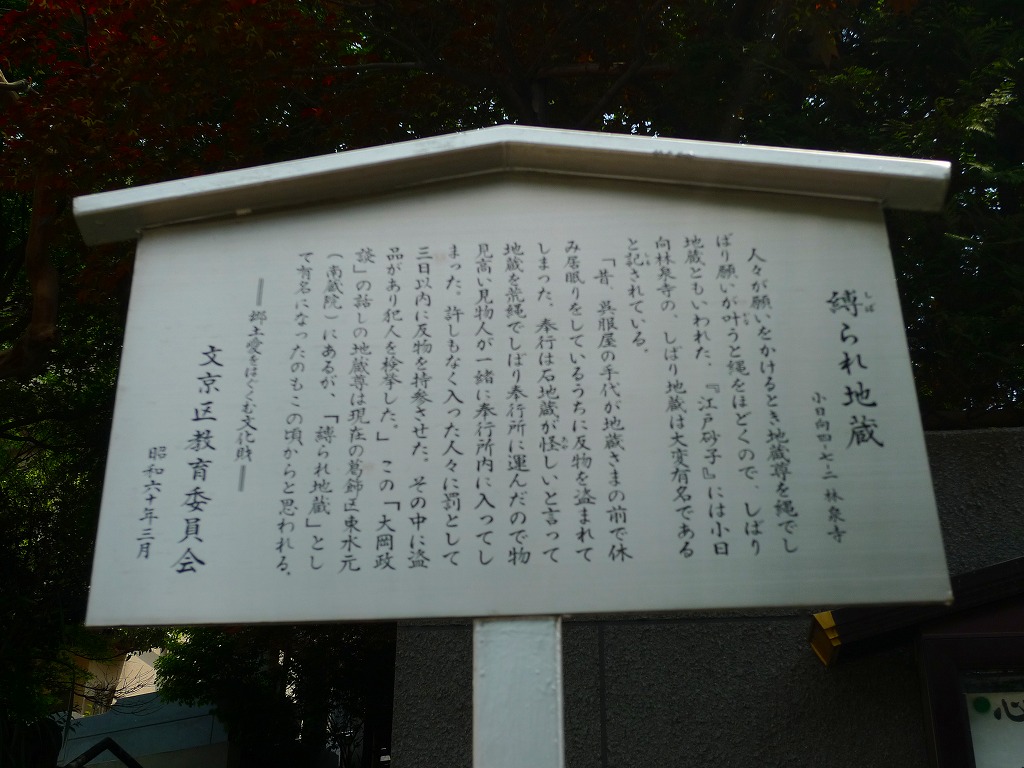

しばられ地蔵 林泉寺を開基した伊藤半兵衛長光が両親の供養のために寄進したものといいます。

願いをかける時に地蔵尊を縄で縛って、願いが叶うと縄をほどくとい習いがあることから「しばられ地蔵」といわれるようになったといいます。

大岡越前の裁きぶりを描いた「大岡政談」や銭形平次にも登場しています。

さらに下ると右手に拓殖大学があります。

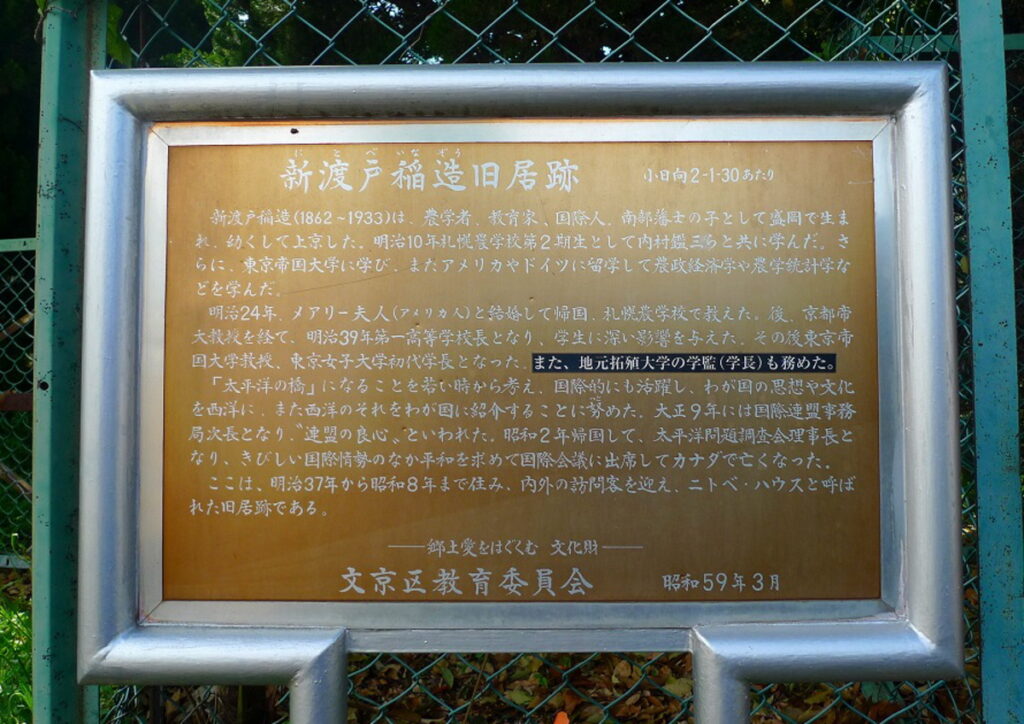

台湾の開拓を進めるための人材を育成する教育機関として開校されました。新渡戸稲造は大正6年(1917) ~ 大正11年(1922) ま で の 期 間 、拓殖 大 学第 二 代 学監 及 び植 民 政 策主 任 教授 を つ とめています。

大正15年(1926) 、専門学校から正式に拓殖大学となりました。

第3代学長/後藤新平、第12代総長/中曽根 康弘がつとめています。

渋沢栄一は多くの学校設立に関わってますが、ここでも「台湾協会学校」の設立委員会の委員に名をつらねています。「学問と事業との密着が必要である」と説いたといいます。

拓大のはす向かいに深光寺(じんこうじ)があります。

坂を下ったところが二岐になっており、左手の小路が寺の入口になっています。

緑の多い高台にあります。

なかなか風情のある参道です。

深光寺 浄土宗。清水山松林院。傳通院の末寺。本尊・阿彌陀如来。

こぢんまりとした寺ですが、かつては広い敷地を有していたようです。

寛永16年(1639)、深光院殿法誉宗沢居士(俗名森源七郎)が開基となり、この地に開かれたといいます。

森源七郎は、徳川家康、家忠、家光とと三代にわたり御用係として仕えた人のようです。

昭和2年(2021)、茗荷谷町にあった良念寺が合併されているそうです。

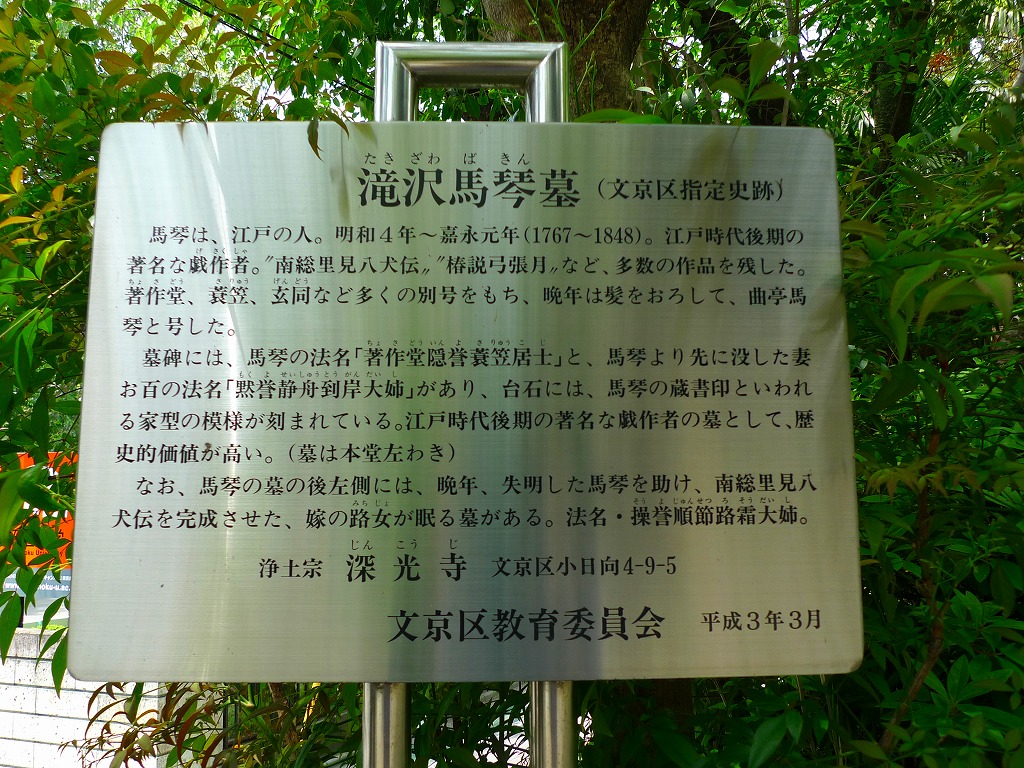

本堂の左手には馬琴の墓。

滝沢馬琴の墓 右に馬琴の法名「著作堂隠誉蓑笠居士(ちょさどういんよさりゅうこじ)」と、左に馬琴より先に没した妻・お百の法名「黙誉静舟到岸大姉(もくよせいしゅうどうがんだいし)」の文字が刻まれています。

馬琴の蔵書印

馬琴は67歳で右眼に支障をきたし、しばらくして左眼もかすむようになり、73歳で完全に失明してしまいました。

馬琴は失明し文筆もままならなくなりました。長編「南総里見八犬伝」もまだ途中でした。それを助けたのが長男の嫁・路女(みちじょ)だったといわれます。

左・・路霜大姉の法名を刻んだ路女の墓

お路の墓 滝沢馬琴の長男・宗伯(そうはく)の妻。土岐村 路(ときむら みち)/文化3年(1806)~ 安政5年(1858)。

江戸時代は夫婦別姓でした。お路の夫・宗伯は、馬琴の失明時、すでに故人(天保6年没・38歳)となっていました。お路にはひと文字々を教わっては書くという、血の滲むような苦労があったと馬琴は記録しています。

法名「操誉順節路霜大姉(そうよじゅんせつろそうだいし)にそれが表れているようです。

こうした、お路のお蔭もあって、馬琴48歳から76歳に至る28年に渡り書き続けられた、全98巻の大長編『南総里見八犬伝』はここに完成しました。

天保12年(1841)、馬琴74歳の秋のことでした。

翌年の天保13年(1842)、晴れやかな正月に刊行されました。

馬琴他界の10年後、お路は亡くなりました。享年52歳でした。

名作『南総里見八犬伝』を著した曲亭馬琴。その完成のかげに、眼となり、手となって、支えた息子の嫁・お路がいました。

馬琴の家とお路を通して描く江戸の暮らし、江戸事情。

馬琴及びお路本人が残した日記を丹念に読み解くことにより仕上げた傑作!、

~滝沢路女のこと.馬琴日記から~

(本書の中では「滝沢路女」となっています)

寺の参道を下っ二岐のところにわかりやすい町会案内図がありました。

二岐のところで左の広い道をゆくと正面に丸の内線のガ-ドがみえます。

ガ-ドの手前の細道を左に入ってガ-ド下をぬけると徳雲寺があります。

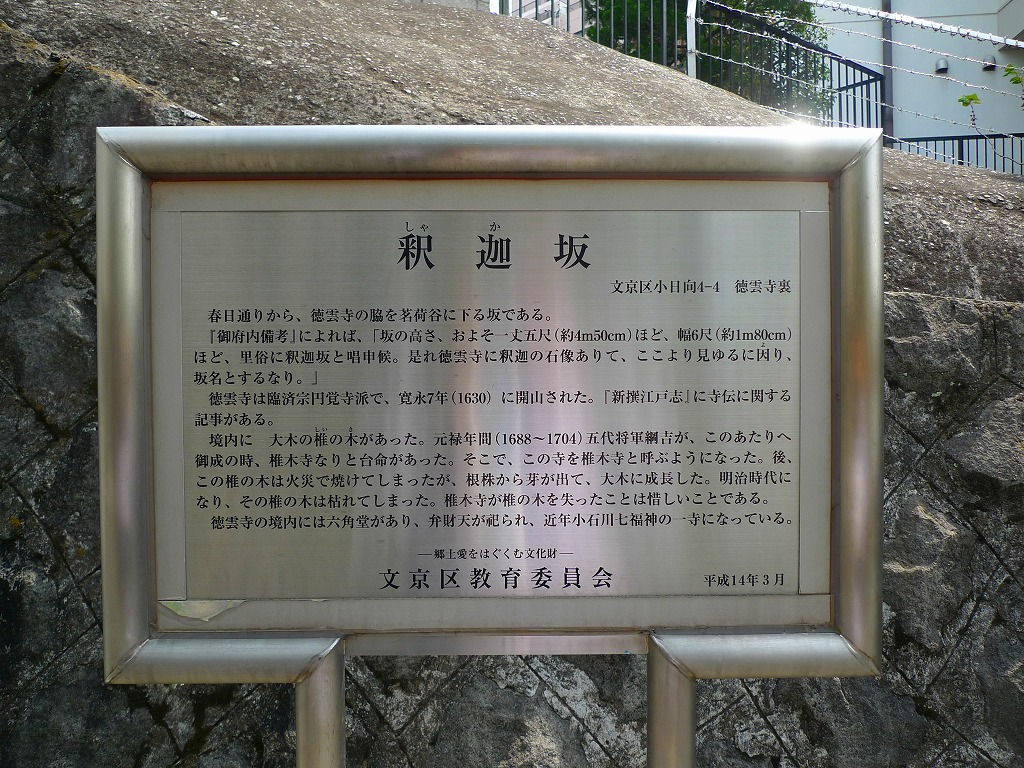

徳雲寺 臨済宗円覚寺派。妙峰山徳雲寺。寛永7年(1630)「解脱寺」と称し釈迦坂といわれたこの地に開基され、その後に白鴎山江南寺、さらに妙峯山徳雲寺へと改めたといわれています。

弁財天 小石川七福神のひとつ。六角堂のなかにあり、「石造蛇形」で頭が蛇身の造形をもったものです。

五代将軍・德川綱吉の伝説が残る「釈迦坂」。

坂そのものは古くからある坂のようです。畑の中の道だったのではないでしょうか。

釈迦坂 地下鉄の線路を右手にして上る坂。徳雲寺の裏を回って茗荷谷駅へと通じています。

さきほどのガ-ドをまっすぐにぬけると、もうひとつお寺があります。

傳明寺 曹洞宗、鏡翁山。寛永元年(1624)に創建。

かつては境内に「観音水」とよばれる湧水があったそうですが、いまは枯渇してしまいました。

徳川家光がこの近辺に鷹狩りにきた帰途、当寺を訪れました。

そのとき境内いっぱいに咲く藤の花をご上覧になり、その美しさから藤寺と呼ぶよう命じられたそうで、以後、俗に藤寺と呼ばれるようになったといいます。

季節になると藤の花が境内を彩ります。石仏の多い寺です。

お寺の横の道は、春日通りにつながる坂道となっています。

かつては富士山も眺められた坂道だったようです。

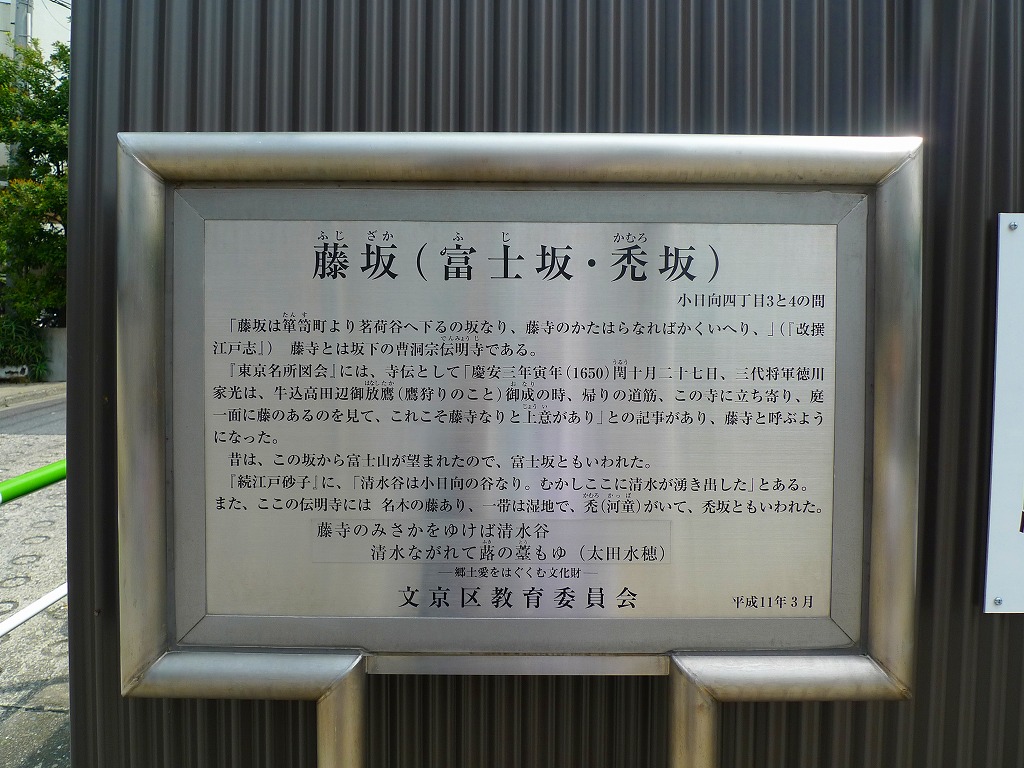

藤坂(富士坂・禿坂) 以下、説明板より

「藤坂は箪笥町より茗荷谷へ下るの坂なり,藤寺のかたはらなれば かくいえり」(『改撰江戸志』) 藤寺とは坂下の曹洞宗伝明寺(でんみょうじ)である。

『東京名所図絵』には,寺伝として「慶安3年寅年(1650)閏10月27日,三代将軍徳川家光は,牛込高田辺御放鷹(鷹狩りのこと)御成の時,帰りの道筋,この寺に立ち寄り,庭一面に藤のあるのを見て,これこそ藤寺なりと 上意があり」との記事があり,藤寺と呼ぶようになった。

昔は,この坂から富士山が望まれたので,富士坂ともいわれた。『続江戸砂子』に,「清水谷は小日向の谷なり。むかしここに清水が湧き出した」とある。また,ここの伝明寺には 名木の藤あり,一帯は湿地で,禿(河童)がいて,禿坂ともいわれた 藤寺のみさかをゆけば清水谷 清水ながれて蕗の苔もゆ (金子薫園) 文京区教育委員会 平成11年3月

いまきた道をもどってガ-ドを抜け左に歩いてゆきましょう。

すぐの右手に稲荷社ののぼり旗がひらめいいます。

宗四郎稲荷 華やかで、いかにも伝説か何かありそうなのに、由緒、由来を詳らかにしていない稲荷社です。宗四郎というお武家さんの屋敷神だっのでしようか、と想像してみましょう。

茗荷谷は武士たちが武芸上達を神仏の利益(りやく)にあずかろうと祈った「冥加稲荷」に由来するという説もあるそうで、その流れの稲荷社ではないかと憶測してみるのはどうでしょう。腕がいいと報奨金がもらえたそう。

どうしたものか、境内にある狐像がどれも無骨で怖~い顔つきをしています。

すぐに二岐になりますが、ここを右に、急坂になります。谷間から小日向の高みへと上る感じです。

蛙坂 昔、この一帯には蛙が多かったようです。なんとなくそんな雰囲気が感じられる谷間の坂道です。

坂を上ると切支丹屋敷を護衛する役人の組屋敷がありました。

上り切った一帯は平らかで、小日向台の一等地といったところです。

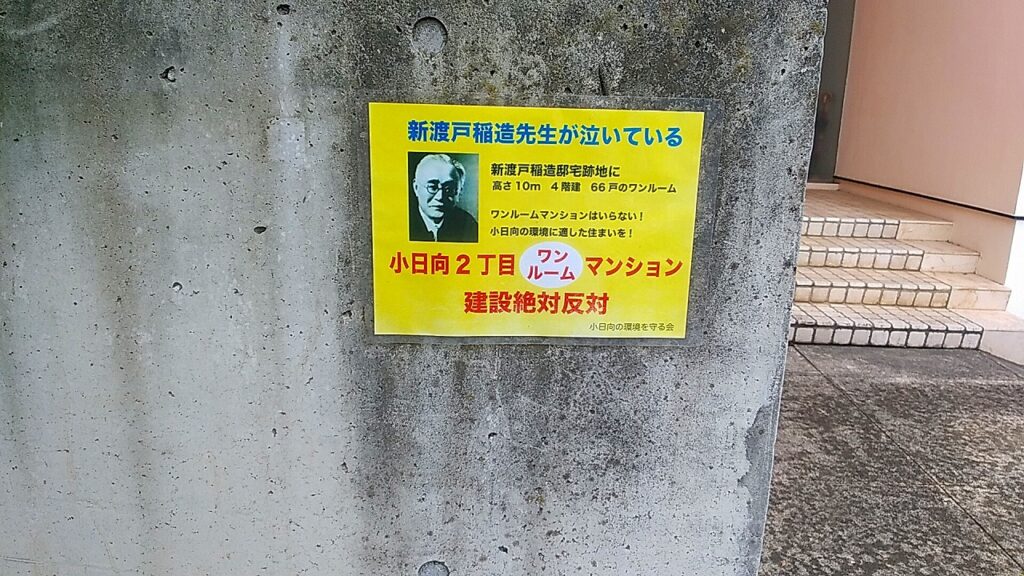

以前きたときにはマンション建設反対、開発反対の声があがっていたのですが、やはり開発され、いまは静かのようです。

碑の向かい側にあるマンション一帯が切支丹屋敷があったところといわれます。

小日向1丁目東遺跡・切支丹屋敷跡/「ザ・パークハウス小日向」(三菱地所レジデンス)

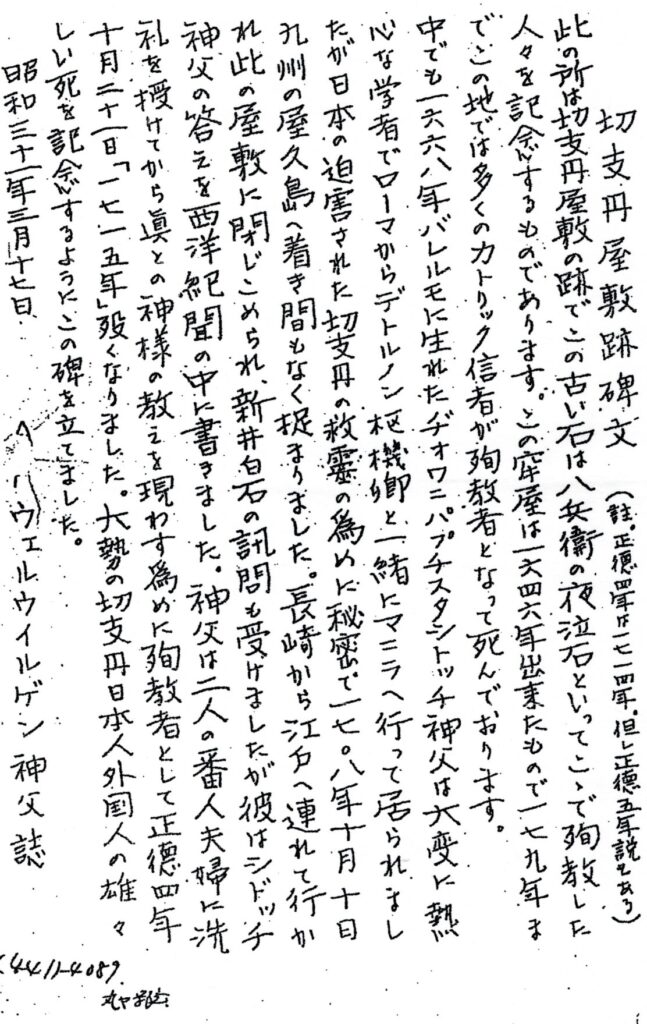

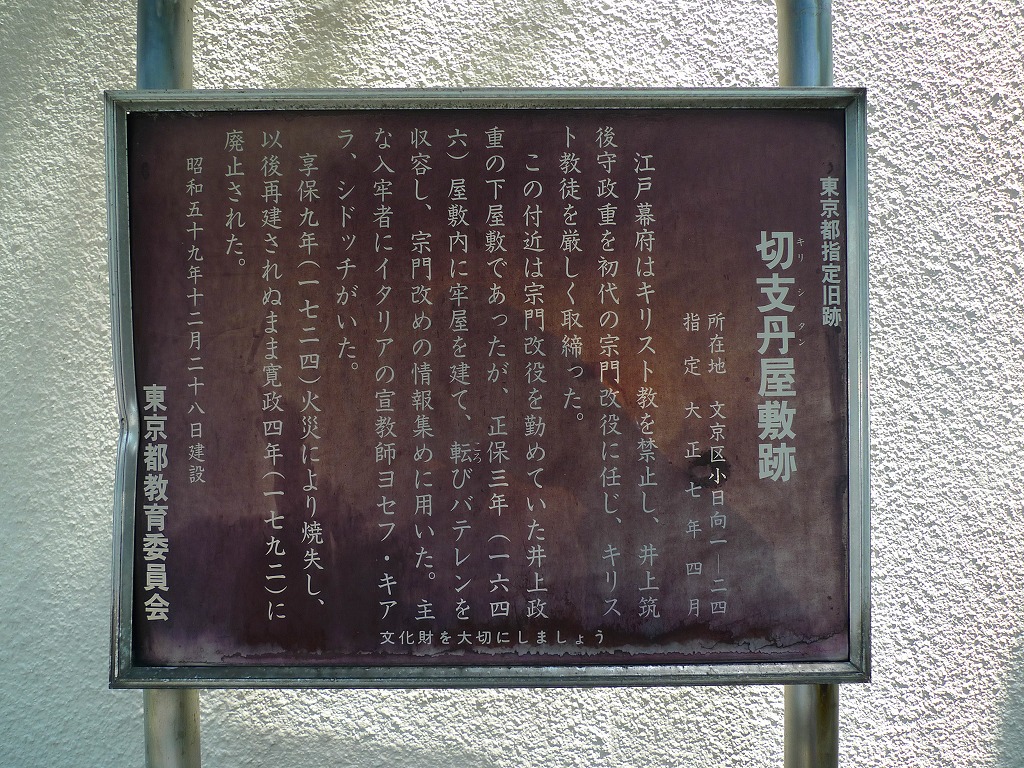

切支丹屋敷跡 初代の宗門改役・井上政重の下屋敷内に牢や番所などを建てバテレンを収容したのが切支丹屋敷の起こりで、正保3年(1646)のことでした。

寛政4年(1792)の宗門改役の廃止まで続きました。

平成26年(2014)7月、住宅建設にともなう発掘で遺骨が発掘されました。

鑑定の結果、どうやらそれが、イタリア人宣教師シドッチの遺骨ただったと注目されたところです。

その骨格から顔も復元されたといいます。

時の幕政の実力者、新井白石はここを訪れ、シドチの訊問と対話をもとに『西洋紀聞』(せいようきぶん)を著しました。

同じく宣教師で切支丹屋敷幽閉第1号の「ジュゼッペ・キアラ(カウロ)神父」=(日本名・岡本三左衛門)がいます。

遠藤周作の長編小説『沈黙』のモデルとされています。

キリシタン禁制の日本に潜入したポルトガル人司祭・ロドリゴは、残忍な拷問と悲惨な殉教のうめき声に接し苦悩し、ついに背教の淵に立たされる……。

神よ、なぜ応えてくれないのですか?

遠藤周作の200万部ベストセラー!

夜なき石 俗に「八兵衛石」ともいわれます。拷問にあった信者の八兵衛を生き埋めにし、そのうえに石を置いたという伝えがあるといいます。どの石がそうだか、定かではないようです。大石がその欠片かもしれませんね。

切支丹坂 小石川台方面。「幽霊坂」とも呼ばれていたようです。地下鉄丸ノ内線のガード下にある隧道まで続いている坂です。

このほかにも切支丹坂と呼ばれた坂は周辺にいくつかありますが、ここもそのひとつとされているところです。ただし、江戸期はなかった坂道で、明治29年(1896)の地図ではみつけることができます。

永井荷風の『日和下駄』での記述はおそらくここを指しているのでしょう。

「私の生れた小石川には崖が沢山あった。第一に思い出すのは茗荷谷の小径から仰ぎ見る左右の崖で、一方にはその名さへ気味の悪い切支丹坂が斜めに開けそれと向い合っては名前を忘れてしまったが山道のような細い道が小日向台町の裏へと攀登っている。今はこの左右の崖も大方は趣のない積み方をした当世風の石垣となり、竹薮も樹木も伐払われて、全く以前の薄暗い物凄さを失ってしまった。」

と述べています。

切支丹屋敷・切支丹坂に関してのおすすめブログ。

坂学会/切支丹坂考 このあたりも古くは「茗荷谷町」だったことがわかりますね。

地下鉄は谷地形のせいで高架となって露出しています。東の小石川台地と西側の小日向台地の谷間が線路となっています。

そのまま道を進むと、30メ-トルさきで道が左、右と曲がり、それから真っ直ぐな道になります。

どん詰まりを左折すると大きなT字路になります。

荒木坂を見下ろす。坂を下った正面つきあたりを左右に走る道路が神田上水道の巻石通り

松平容保小石川屋敷跡

この一帯に松平容保が晩年を過ごした小石川屋敷があったようです。

その当時は小石川区小日向第六天町8番地(文京区小日向1丁目2~3番地)でした。

神田川が望める高台の見晴しのいい場所だったことがみてとれます。

松平容保は明治26年(1893)12月5日にこの小石川屋敷で亡くなりました。

同じ小日向第六天町に川慶喜が移り住んだのは容保亡きあとの明治34年12月でした。

二人が過ごした時期は重ならないものの、偶然とはいえないものがみえかくれします。

関連記事 松平容保誕生の地はコチラ☛「四谷荒木町」

ここから容保邸跡を後背にして坂を下ります。

荒木坂 坂の上に荒木志摩守の屋敷があったゆえの名といます。

巻石通り 「水道通り」といい、この道路の右側、神田川までの間にに文京区水道(1~2丁目)という町名を残しています。

この区間は開渠でしたが、明治11年ころ水質を保つため暗渠化され、その上が道路となりました。

神田上水の暗渠化された「水道通り」(巻石通り)。このさき左手に慶喜屋敷があります

神田上水 天正18年(1590)、徳川家康が大久保藤五郎に命じて開削させた用水路。完成は寛永年間(1624~44)と言われていjます。

井の頭池をはじめとして善福寺池、妙正寺池などの湧水を水源とした神田川の水を神田上水としました。

関連記事☛井の頭池めぐり

荒木坂を下りおえた右手角に大きな一寺があります。

つまり、容保邸は称名寺脇の荒木坂を登りきったところにあったということになります。

文豪夏目漱石もしばしば墓参に訪れた小日向寺町通り上る!

称名寺 浄土真宗西本願寺派のお寺。廣國山一心院。

駿河国府中横内村に創建され、その後に江戸牛込へ移転し、さらに寛永元年(1624)当地へ移されたといいます。

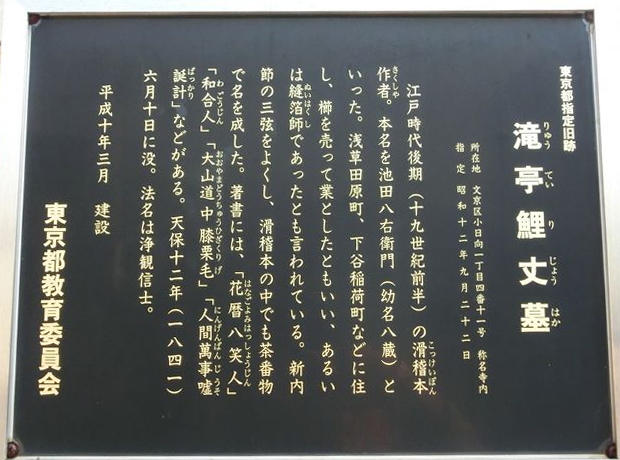

滝亭鯉丈墓 旗本文化人。 江戸時代の後期に活躍し、十返舎一九や式亭三馬と並ぶ滑稽本の代表的な作者。

落語家の滝亭鯉楽の弟子となり、寄席芸人として活躍、新内節三絃や一中節の名手でもあった。

戯作者・滝亭鯉丈墓

本法寺

本法寺 浄土真宗。本願寺の第8代・蓮如上人により近江国堅田(滋賀県大津市)に創建された大寺でした。

のち寛永4年(1627)三河国の大塚に移され本法寺と改称されようです。

宝永2年(1705)、小日向の地に移転し現在に至っているといいます。

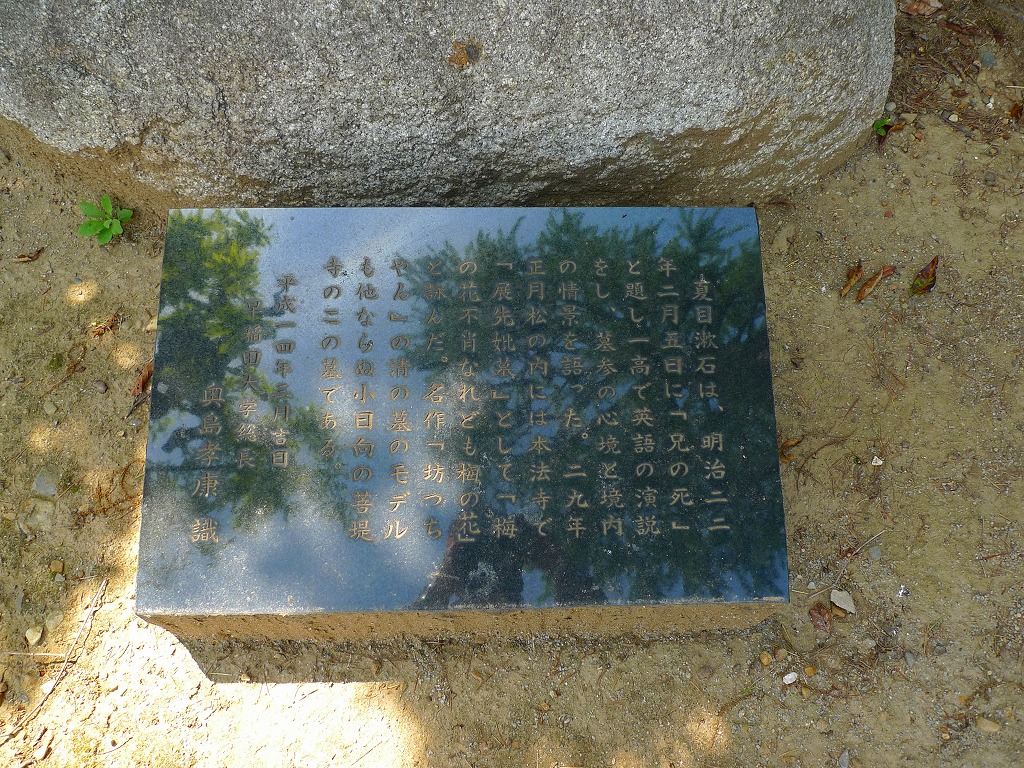

漱石句碑 梅の花 不肖なれども 梅の花

夏目漱石の夏目家の菩提寺です、

『坊ちゃん』では清が葬られた養源寺のモデルとされています。

小説『坊ちゃん』では、こうなっています。

死ぬ前日おれを呼んで坊っちゃん後生だから清が死んだら、坊っちゃんの御寺へ埋めて下さい。御墓

のなかで坊っちゃんの来るのを楽しみに待っておりますといった。だから清の墓は小日向の養源寺に

ある。

とはいうものの、清の墓はここにはなく、実際は本駒込の養源寺にある。なんともややこしい。

というよりも、そもそもが、小説なのに清の墓があるということそのものもも不思議です。

夏目家は、代々江戸の名主をつとめる家系で、明治以降、漱石の母、長兄、次兄が本法寺に葬られ本人もたびたび訪れていました。

おやぢの葬式の時に、小日向の養源寺の座敷にかゝってた懸物は此の顔によく似て居る。坊主に聞いて見たら韋駄天 ( いだてん ) と云ふ怪物ださうだ。」 『坊っちゃん』

ところが漱石は、ふとしたことから真宗というのが疎ましくなり、本法寺とは縁を切って禅宗に改宗したとといわれます。

ちなに、漱石の墓所は雑司ヶ谷霊園にあります。

早稲田大学第十四代総長・奥島孝康が揮毫をとった句碑

夏目漱石は東大生の時代に学資を稼ぐため、明治25年(1892)から数年間ですが早稲田大学(東京専門学校)で講師を務めたことがありました。

そのような関係からこの碑が建立されているようです。

本法寺の西隣が日輪寺となっています。

日輪寺 真言宗の寺院として、平安時代のはじめに、小日向村の総鎮守・氷川神社(小日向神社)の別当寺として創建されたと伝えられています。

時が下って江戸時代の慶長13年(1608)、曹洞宗に改められたといいます。

境内にお婆さんの姿をした珍しい石造があります。

甘酒婆

甘酒婆地蔵尊 江戸時代から咳の神として庶民の信仰をあつめてきたと伝えられています。

咳に苦しんだ婆が、「死後、咳の神となって同じ病で苦しむ人を救いたい」と願を立てました。

そこで日輪寺の参道を借りて甘酒を売ったところ、それが風邪にきくと評判になって、婆は願い通り甘酒婆となりました。この尊像は婆を忍んで死後に建てられたものといわれています。

高台の傾斜地にも墓地が広がる

江戸時代は檀家に旗本が多く、俗に旗本寺として知られていたといいます。

左・真山青果の墓/右・林子平一門の墓

真山青果の墓 明治11年(1978)、仙台に生まれた劇作家。小栗風葉に師事し、明治40年(1907)、短編集「南小泉村」で文壇に登場。「玄朴と長英」、「平将門」、「元禄忠臣蔵」など多くの歴史劇を残しました。西鶴、馬琴に造詣が深く、切支丹屋敷の研究者としても知られていました。昭和23年(1948)に没しました。

劇団「新制作座」を創立した故・真山美保は青果の長女です。

林子平一門の墓 元文3年(1738)、仙台の生まれ。『海国兵談』を著し、ロシアの南下に対する防御体制の不備を説いたことが、人心を乱した罪とされ蟄居を命じられました。

高山彦九郎、蒲生君平と共に「寛政の三奇人」のひとりとしても知られていました。

寛政5年(1783)に病没、墓は仙台市青葉区子平町の龍雲院にあります。

日輪寺の西隣が広大な敷地を有する善仁寺。

善仁寺 靍高山圓通院。浄土真宗 本願寺派。このあたりは鶴高日向守善仁の所領地でした。

正応2年(1280)、覺如上人が関東教化の際、鶴高日向善仁が上人に深く帰依し、剃髪して門弟となり、自宅を寺院として創建されたといいます。

小日向の地名はこの鶴高日向に起源をもつものと伝承されています。小日向の地名ゆかりの寺ということになるでしょうか。

西へ200メ-トルほど歩くと「小日向神社神」入口の信号があります。

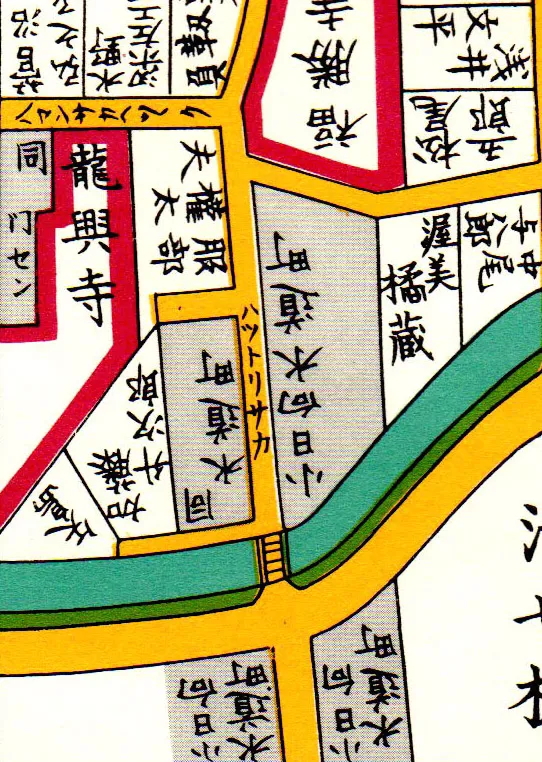

右手の小日向の台地へ上る坂が服部坂です。

中央を上に上る道すじに「ハットリザカ」と記されています。

服部坂 江戸時代、坂の上に服部権太夫の屋敷があり、それが坂名の由来となったといいます。

服部坂下の小日向神社入り⑨の信号。近くに神田上水路の解説板

神田上水の上水路は巻石通りと呼ばれています。

服部坂をのぼります。

まっすぐな坂道が小日向台へと続いています。服部氏屋敷跡には明治2年(1869)に小日向神社が移ってきました。

黒田小学校跡 福岡藩主・黒田長知の基金によって開かれたことから黒田小学校と命名されました。詳しい説明板があります。それによってみてみましょう。

黒田小学校・文京区立第五中学校 跡地

文京区小日向2-16-15 文京総合福祉センター黒田小学校は、明治11年(1878)第4中学区26番公立小学「黒田学校」として、ここに創立された。

当時、水道端2丁目(現水道2丁目)に居住していた黒田長知(旧福岡藩主)が明治維新の功労による政府賜米2000石を東京府に献納して、小日向地区への学校設立を請願した。東京府はその篤志を伝えるため、校名を黒田学校とした。

当初の校舎は、南北2棟の木造で8教室であった。昭和11年(1936)、建て替えられて鉄筋コンクリート造り3階建てとなった。

黒田家ゆかりの藤の花を校章とし、質実剛健を校訓とした黒田小学校は、各界に多くの卒業生を送った。卒業生の中には、松平恒雄(外交官、政治家)、永井荷風(小説家)、黒澤明(映画監督)などがいる。

昭和20年、空襲で校舎は内部が全焼し、翌年3月31日をもって黒田小学校は廃校になった。

文京区立第五中学校は、昭和22年4月、六三制による区立中学校の一つとして、区立小日向台町小学校内に設置された。一方、旧黒田小学校の校舎は戦災者の集団住宅となっていたが、昭和24年から内部の改修が行われると同時に生徒の移転が始まり、翌年には全生徒が移り独立校舎となった。

創立時の教育目標は、民主的で文化的な人間の育成を目指すというものであった。その後改訂を経て、心身共にたくましい人、高い知性と豊かな情操をもつ人、骨身を惜しまず働く人、社会に貢献し信頼される人、といった教育目標を設定した。

平成21年(2009)3月、生徒数の減少により第五中学校は第七中学校と統合し、文京区立音羽中学校となった。ここに文京区立第五中学校は惜しまれつつ廃校となり、黒田小学校以来の歴史をとじた。

文京区教育委員会 平成28年3月

服部坂の下り

小日向の「久世山」、「鷺坂」いにしえ通り坂道下る!

服部坂を上りきると道が二方向に分岐します。

服部坂上

服部坂上 このあたりからの眺めは、小日向台地からの眺望のみごとさを思わせたことでしょう。

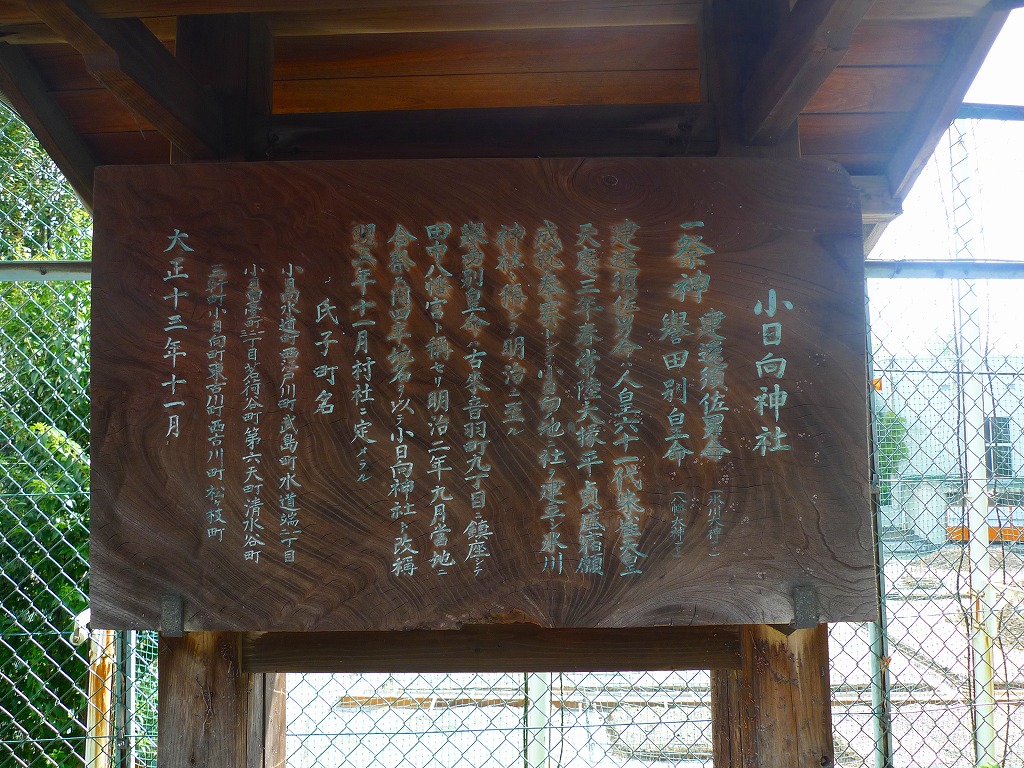

小日向神社 平貞盛がこの地を平定し、天慶3年(940)に建立した氷川神社(現水道2丁目)、貞観3年(860)に建立の八幡神社(音羽1丁目)、この二社を合祀して、明治2年(17769)、この地に小日向神社として建立したのが始まりであるという。小日向のすべてが小日向神社の氏子となっています。

境内社として小ぶりな稲荷大明神社が祀られています。

神社をふくむこの一帯は、服部坂にその名を残す、服部権太夫の屋敷があったところとされています。

神社のはす向かいには広い敷地を有する福勝寺があります。

福勝寺

福勝寺 浄土真宗本願寺派。天龍山福勝寺。

玄西法師(佐々木盛綱子孫)が開基となり慶長8年(1603)に創建されたといいます。

傾斜地に墓地が広がっています。お墓参りはしんどいけど、展望にすくわれるでしょう。

かつては神田川の向こうに早稲田の田圃が見渡せる景観の地だったにちがいない。

二岐を右に(北)に歩いてゆくとちょっと先に緑の茂る一角があります。

無残やな!新渡戸稲造旧居跡、マンションに変貌!

農学者、教育者、国際連盟事務次長、東京女子大初代学長。明治37年(1904)から昭和8年(2026)まで住み、屋敷には要人も訪れ、通称『ニトベ・ハウス』と呼ばれていたらしい。

ニトベハウスの玄関口

そういえば旧五千円札の肖像にもなりましたね。

よく言われるのは、「太平洋の架け橋になりたい」という高い志。

それをを胸に抱きながら、37歳の時に出版した全編英語の著書『武士道』は、世界約20ケ国語に翻訳され、世界的なベストセラーになりました。

大正9年(1920)に発足した国際連盟の初代事務次長に就任し、世界平和に大きな貢献をしました。

大正6年(1917)より{東洋協会植民専門学校}(現・拓殖大学)の第2代学監(教育責任者)を務め、日本の国際化教育を前進させました。

ニトベ・ハウスといわれ、精神はニトベ・スピリットといわれます。

以上のようなニトベハウス跡でしたが、最近訪れたらワンルームマンションの建設中でした。

いまきた道を二岐までもどって右にまがります。

小日向神社の裏門が左手にあります。谷を見下ろすような感じです。

小日向神社の裏門。崖地形だったとおもえますが、展望にはすばらしいものがあったでしょう。

裏門からみると境内がそうとう低いことがわかります。

小日向神社を過ぎて道なりに進みます。このあたり陽当たりばつぐんです。まさに日向のある小日向そのものてす。

ちょっと先で道が右手にカ-ブします。その先の路地を左にゆきます。そのまま行くと袋小路になります。

ですので、小路の手前の細路地を右に、T字路にぶつかつたら左に進みます。

しばらくすると谷間に下る狭い石の階段があります。短いですが急です。

下ったところが大日坂といわれる旧い坂道です。

小日向の台地に上がる道の一つに「大日坂下」という名前の交差点があります。ここを北に上る道が大日坂となります。

大日坂の下り

大日坂を少し下ると左手に大日堂があります。

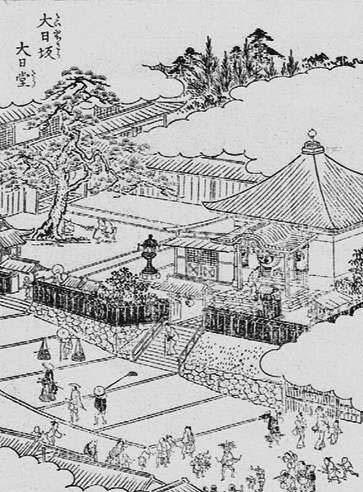

『江戸名所図会』大日坂、大日堂。ゆるやかな

緩やかな階段坂だったようですね。

『江戸名所図会』にも描かれるくらいですから、当時は評判だったのでしよう。

知足院・大日堂 説明板にあるように、 寛文年中(1661~73)に創建された 天台宗覚王山妙足院の大日堂ということです。

開祖は浩善上人(紀州家の奥女中)といいますから、尼さんですね。

近くには清光院もあります。まるで民家のようなお寺さんですね。南栄山清光院という臨済宗円覚寺派の寺院といいます。

由緒によると、小栗氏平助重妻照姫(法名天室妙照禅定尼)の菩提を弔うため、鎌倉の永安寺という寺の境内に、文明18年(1486)南榮庵と号して創建されたといいます。

さてここから、大日坂をさきほどの階段下までもどり、そのさきの一つ目の道を左にゆきます。

100メ-トルちょっと直進するとT字路にぶつかります。そこから左、右と「くの字」曲がりの坂を下ります。

南側にある久世大和守の屋敷を遠巻きに巻くように歩くことになります。

小日向の「久世山」、「鷺坂」いにしえ通り坂道下る!

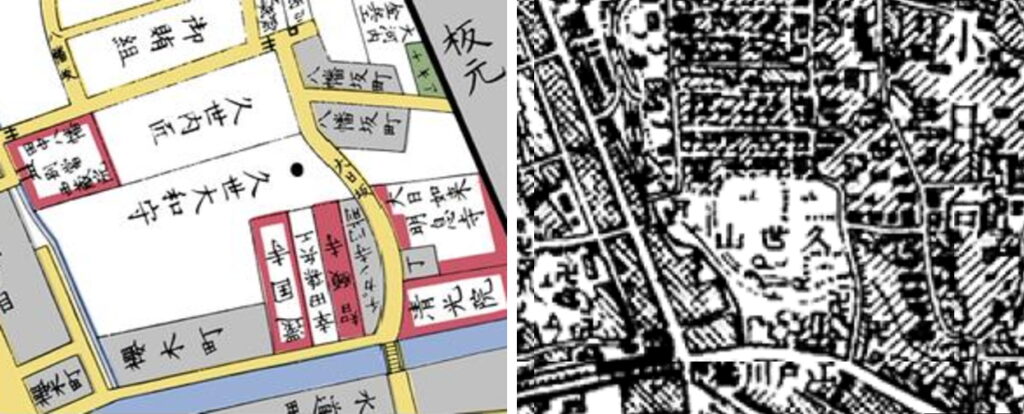

左・江戸期/右・明治半ば

この久世屋敷をまるごと久世山と呼んでいたようです。

かつての久世屋敷の中を「くの字」曲がりのジグザグに続く坂道が「鷺坂」(さぎさか)という有名な坂になります。

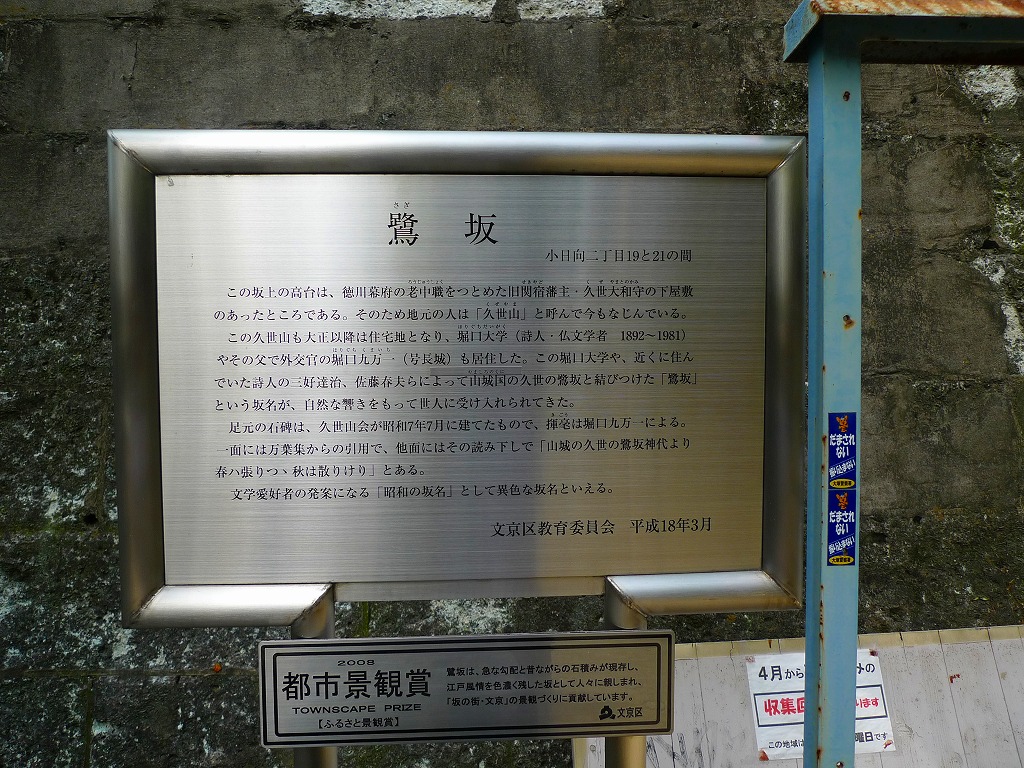

久世山 鷺坂の坂上に徳川幕府の老中職をつとめた旧関宿藩主・久世大和守の下屋敷のあったところから、古くから「久世山」と呼ばれていました。

詳しくは説明版にあります。

大正時代、寺は還国寺

大正時代になると小日向の久世山一帯は高級宅地となり、詩人の堀口大学ら文化人、学者といった人達が多く住むようになりました。

鷺坂の一部だけがおしゃれな舗道になっています。

そんなところから彼らによって、このひねり曲がる坂道に「鷺坂」の名がつけられたのだといいます。

鷺坂 さきの堀口大学、ご近所の詩人・三好達治、佐藤春夫らによって、久世山がらみで山城国の久世の鷺坂と結びつけられ、俗に「鷺坂」という坂名がつけられたんですね。

歌は以下のようなもの。

山城の 久世の鷺坂 神代より 春ははりつつ 秋は散りけり (万葉集・巻9-170)

坂を下りおえて最初の十字路を右に、崖に沿って進みましょう。

小日向台とのへりです。この切り立った絶壁、スゴイですね!

実はこの道は音羽川の暗渠といわれます。崖淵を川が流れていたんですね。

明治の中頃まで音羽川(水窪川)が流れており、川水を利用して紙漉き業が盛んだったそうです。

崖下を150ほど歩くと「今宮神社」に到着です。

本殿の背後は崖

今宮神社

もともと護国寺の本堂裏にあったといいます。

それが明治維新の神仏分離令によって、この地に移転したのだとか。かつてはこの地に「田中八幡宮」が鎮座していたのだそうです。それがのちにさきほどの小日向神社に合祀されたわけです。

ややこしいですね。明治の神仏分離のゴタゴタによるものでしょう。

拝殿の右にある天日鷺(あめのひわし)神社。崖上には民家があります。

音羽通りをはさんだ水窪川と弦巻川ては豊富な水量を生かし紙すきが盛んだったといいます。信州飯田から製造技法が伝えら、天保年間(1830-44)をピークに、明治に入ると和紙から洋紙への需要の変化、水脈の変化などで、戦中には全ての紙すき家が廃業したといいます。

大日鷺神社 紙すき業者の守護神。明治9年(1875)、阿波国の忌部神社(いんべじんじゃ)から勧請した社で、鷲が「和紙」に通じるからなのだそうです。

かつてあった紙すきの歴史を伝える唯一の痕跡となっています。

右手の駐車場のところは八幡宮の境内でした。八幡坂の名がその証といえるでしょう。

石川啄木がはじめて上京したときに間借(大館みつ方)りした家がこの八幡坂上でした。当時も石段だったのでしょうか。とすると、啄木も喘ぎ喘ぎ上ったことでしょう。

ここからは音羽町にある[鳩山御殿」も近いです。数分のところです。

八幡坂の上です。右手が啄木の間借家があったところ。

はじめにも申したように、小日向はともかく坂の多いところです。

神田川にかけて南側がすべて傾斜地ですから、何本もの坂道が台地上へと続いています。

最後の八幡坂を下って、先ほどの崖下の道をもどります。

鷺坂下を過ぎると上水道道路にぶつかります。

そのさきを100メム-トルほどすると左側に還国寺があります。

奥行きのある参道が続いています。

還国寺 浄土宗、安養山浄土院。

寛永8年(1631)、旗本・神保佐渡守が牛込津久土あたりに庵を結んだのがはじまりといいます。

この神保氏は、神田神保町の名の由来ほもった旗本。神田の神保小路に屋敷を構えていたことによるものといわれます。

その後明暦17年(1656)、神保氏の屋敷があった現在地に移転してきたのだそうです。

大正14年(1925)、浅草にあった源光寺が合併されています。

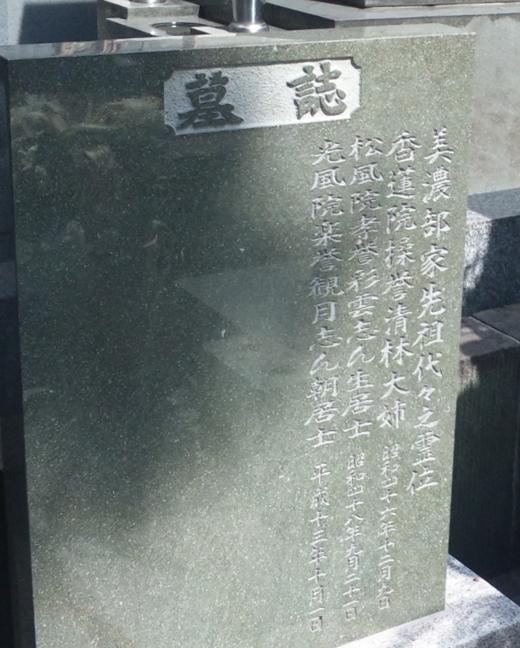

古今亭志ん生・志ん朝親子の墓 美濃部家の墓。

親子二代の名人がここに眠っています。

もとは馬生の法名も刻まれていましたが、いまはありません。新しく作られた墓誌のようです。

古今亭志ん朝の終焉地はコチラ☞矢来町の師匠

ここから東へ向かって「大日坂下」の交差点までゆき、右に曲って神田川に架かる「華水橋」を渡れば、すぐに有楽町線・「江戸川橋」駅です。

ではこれで〆といたしましょう。