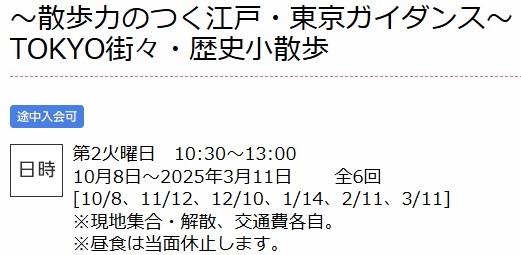

渋沢栄一の後継、孫・渋沢敬三~財界の忙中で注いだ学術文化への支援!

今年は春からスタ-トしたNHK大河ドラマで『青天を天を衝け』の主役・渋沢栄一に光りがあたり、あちらこちらで人物及び人物像が取沙汰されてきました。

ドラマは終わりますが、続いて令和6年(2024)からの新紙幣の顔にもなるわけで、このあとどんな尾をひくのでしょうか。

渋沢栄一についてはわたしもブログでいくつかとりあげてきました。

というのも、都内を散歩しているとあちこちで渋沢栄一の偉業やその足跡にぶつかります。あらためて注視してみると、実にその数の多さに驚きます。

ドラマは年内に終了ということですからもう大詰めにきているのでしょう。終焉までやるのでしょうか?

わたしはテレビをみないのでドラマの内容については云々できないのですが、聞きかじったところによると、渋沢栄一の子供たち~栄一の子・篤二、孫・敬三~といった人物も登場しているといいます。

このふたりがどこまで描かれるのか興味ありますが、非凡ではないキャラクタ-です。その人間味をどこまで描いてくれるのでしょうか。

わたしには「渋沢敬三とかけて」、「宮本常一ありき」というのがほんとうのところです。

ということで、以下、祖父・栄一に比して劣らぬ孫・渋沢敬三に視点をしぼってお届けします。

6976865261978448″ crossorigin=”anonymous”>渋沢栄一の後継、孫・渋沢敬三~財界の忙中で注いだ学術文化への支援!

渋沢篤二は偉大すぎる父が重荷だったのでしょう。その軋轢に悩み、若いころから敢えて不埒を起こしていました。その行状がおさまらず、品行もよからぬという判断により、父・栄一から廃嫡(はいちゃく)を命じられ後継者の立場をはく奪されてしまいました。

明治45年(1912)1月、敬三16歳の時でした。よって後継には孫の敬三が座ることになりました。

渋沢栄一の終焉までのドラマならこのあたり多少は描かれる部分でしようが、ここでは資料などからひろった渋沢敬三の履歴の片鱗にふれてみたいとおもいます。

明治29年(1896) 、渋沢篤二と敦子の長男として※東京・深川邸で生まれました。

深川邸の詳しいことについてはコチラ☛ご覧ください。

渋沢敬三については、敬三の長男・渋沢雅英の書いた『父・渋沢敬三』(実業之日本社、1966年刊)があります。

この内容は~渋沢敬三ア-カイブ~の「渋沢敬三の伝記」で読むことができます(写真などはカットされています)

渋沢家深川邸

※明治39年(1906)、満10歳の時、深川邸から三田綱町に転居しましたが、このとき深川の屋敷が移築されました。

深川の渋沢邸の庭には潮入の池があり、潮の干満に応じて種々の魚や生物が入ってきました。敬三はそれを飽かずに眺めているような子供だったといいます。

大正2年(1913) 、祖父栄一より後継を深く嘆願されました。それを半年以上にわたり退け続けたのですが、結局は、土下座してまで「何んとかお頼みする」といった祖父の礼節に屈し、学問を志そうとした人生を敢えてここで封ずることにしたようです。

そのあたりの心境が、

「命令されたり、動物学はいかんと言われたりしたら僕も反発したかもしれない。おじいさんはただ頭を下げて頼むと言うのだ。70いくつの老人で、しかもあれだけの人に頼むと言われるとどうにも抵抗しようがなかった」(「父渋沢敬三」より)

と、記されています。そして敬三にもまた心ならずも祖父栄一を深く尊敬せざるところがあったことも重なって、固執していた考えを変容したようです。

敬三には動物学者になりたいという強い信念と学問への志がありました。

大正4年(1915)、満19歳のとき、東京高等師範学校附属中学校を卒業と同時に、渋沢同族株式会社設立に際し社長に就任させられました。

大正7年(1918)、第二高等学校卒業し、東京帝国大学経済学部に進みました。

大正10年(1921) 、東京帝国大学経済学部を卒業しました。

以下では、卒業したのち、財界人となってゆく渋沢敬三の足跡をたどってみましょう。

大正10年(1921)、東京帝国大学経済学部を卒業したのち「横浜正金銀行」に入行しました。

大正11年(1922)、母の父・岩崎弥太郎の孫娘・登喜子と結婚。

第一銀行本店は、昭和5年(193011月、丸の内に移転し、こちらは兜町支店となりました。

昭和元年(1926)、祖父渋沢栄一の創立した「第一銀行」に移りました。(2代目建物)

昭和6年(1931)、祖父・渋沢栄一の死去に伴い子爵を襲爵しました。満35歳のときでした。

昭和7年(1932)、10月6日 父・篤二が永眠しました。8月20日 岩波茂雄と小諸在の清水に住む幸田露伴を訪ね、青淵伝の執筆を依頼します。

昭和17年(1942)、副頭取などを経て、日本銀行副総裁に就任。

日銀総裁・渋沢敬三 (渋沢敬三年譜 | 渋沢敬三アーカイブ)

昭和19年(1944)、第16代の日銀総裁になりました。戦後、幣原喜重郎(妻・雅子と敬三の姑・磯路は姉妹)内閣の大蔵大臣に就任。

昭和21年(1946)、財閥解体の中で公職追放の指定を受け、そのかたわら自ら蔵相として導入した臨時の財産税のために、三田の自邸を物納することになりました。

GHQの財閥解体命令にも、敬三はすすんでしたがいました。結果として願い出れば解体を免れることができましたが、敬三はその手続きをしょうとはしませんでした。そしてつぶやいたといいます。

「ニコニコしながら没落していけばいいい。いざとなったら元の深谷に百姓に戻ればいい。」

自邸を物納したのち自らは、敷地の片隅にあった執事が使用していた小屋(三間)に移り住みました。

「3百万人もの人が死んだのだから、このくらいのことは当たり前のことだ」

こうも言って平然としていたといいます。敬三の心底にもっていた純な心意気というものでしょうか。

追放解除ののちは、経済団体連合会相談役、国際電信電話(KDD。のちKDDI)社長、文化放送社長、日本モンキーセンター初代会長、東洋大学理事などを栄一に劣らぬ仕事を務めました。

経済界での活躍はざっとこのようになるでしょう。

渋沢敬三、もう一つの顔。民俗学者として文化人として、パトロンとして!

こうした財界での活動の反面で、敬三にはもう一つ、民俗学者・文化人、パトロンとしての顔がありました。

そのような観点から敬三の学者・学徒的な一面をざっとみてみることにします。

その根底には激務に忙殺されたはずの超のつく財界人だったという立場を忘れてはいけないでしょう。

つまり、すべては経済界での活動と平行して進められたのでした。

大正3年(1914)、柳田国男と出会ったのがきっかけで、以来、民俗学に傾注するようになったといいます。

民俗学の父渋沢敬三とアチックミュ-ジアム

大正10年(1921)、東京帝国大学経済学部を卒業し「横浜正金銀行」に入行した年のこと、自邸内の物置としていた二階の屋根裏を標本室として動植物、化石、郷土玩具などを収納し、「アチック(屋根裏)ミュ-ゼアム・ソサエティ」(1925年に「アチックミュ-ゼアム」と改名)と命名し、同好の士との交流を深くしてゆきました。

このころの「アチック・ミューゼアム」はすべて敬三のポケットマネーで運営されていたといいます。

※アチックミュ-ゼアムはのち「日本常民文化研究所」と改称されました。

その後、財団法人時代を経て昭和57年(1982)に神奈川大学に移管され、「神奈川大学日本常民文化研究所」が設立されました。

昭和12年(1937)、「日本民族学会」(のち国立民族学博物館/大阪府吹田市)を設立しました。

また、個人的にも寸暇をさいて研究活動を行い、幼い頃の興味や関心そのままに漁業史に注ぎこみ、調査・研究をもとに「豆州内浦漁民資料」というものを著し、これは「日本農学賞」を受賞しました。 著書には「日本釣魚技術史小考」、「日本魚名集覧」、「塩俗問答集」などがあります。

渋沢敬三は財界人としての激務のかたわら、余暇をひとりの民俗学徒として自己の研究にそそぎ、またすぐれた同人たちの後援や、出版の援助などにも力を入れるようになってゆきました。つまり学問の支援者といわれる活動に力をそそぎ込みました。

研究者にはなれずとも、できるなら研究する者を応援したい。そういう貢献をしたい。

それが多忙きわまる実業の合間にみいだせる、せめてもの生甲斐ともやり甲斐ともなっていました。

多くの民俗学者も育て、岡正雄、宮本常一、今西錦司、江上波夫、中根千枝、梅棹忠夫、網野善彦、伊谷純一郎らが海外調査に際し、敬三の援助を受けている。他にも多くの研究者に給与や調査費用、出版費用など莫大な資金を注ぎ込んで援助し、自らも民俗学にいそしんだのは、幼い頃から動物学者になりたかったものの諦めざるを得なかった心を癒したものとみえる。敬三と、柳田をはじめ多くの研究者との交友の様子は、友人でもあった岡茂雄(岡書院店主)の回想『本屋風情』に詳しい。(Wikipedia)

昭和35年(1960)、 旅先の熊本で病に倒れてからの敬三は入退院が多くなりました。

敬三の死後、長男の雅英が敬三の書斎の引出しを整理しているとなかから書付けがみつかった。敬三が熊本で最初に倒れ、入院したときに書いたものだった。そこにはこんな内容が書かれていた。

<自分はあと二年くらいで死ぬだろう。これまで自分は第一銀行や日銀、大蔵省などいろいろのところにお世話になってきたが、自分が一番大切にしたかったのは学問であり、アチック・ミュ-ゼアムだった。アチックは小さくはあったが、自分としてはまがいものでない本当の文化の一部をつくったと思っている。もし自分の遺産が残るなら、そうしたまがいものでない文化と社会をつくる方々のために役立ててもらいたい。それが自分にとっては一番うれしいことだと思っている> 「旅する巨人 宮本常一と渋沢敬三 」(文春文庫)/佐野 眞一著より

柳田国男以降、最大の業績をあげた民俗学者・宮本常一の生涯を、物心両面で支えた財界人・渋沢敬三との対比で描く大宅賞受賞作!

渋沢敬三は昭和38年(1963)に他界しました。

(左)宮本常一・(左)渋沢敬三 「宮本常一と渋沢敬三 旅する巨人」 (文春文庫)

渋沢敬三という財界人・実業家によって育てられた旅する巨人・宮本常一!

敬三の創設した「アチックミュ-ゼアム」の同人のひとりに、民俗学者の宮本常一がおりました。

的確かどうかは別として、渋沢敬三をして宮本常一のパトロンと評されることもあります。

宮本常一の「仕事」については膨大な著書が出ていますから、そちらに譲ることにして、ここでは、ある「仕事」のひとつについてふれてみたいとおもいます。

民俗学者・宮本常一は、

宮本常一

明治40年(1907)、山口県周防大島の小農家の長男として生まれました。

昭和14年(1939)、柳田國男にすすめられ民俗学者への道を歩み始め、上京して渋沢敬三が主宰する「アチック・ミューゼアム」に入りました。

ここから宮本常一の本格的な活動がはじまりました。その活動ぶりは、

「宮本常一の歩いたところを地図に落とすと日本地図が真っ赤になる」

と渋沢敬三にいわれるほど驚異的なもので、「箱入り息子」といわれ続けて育てられた敬三の秘蔵っ子でした。

敬三の指導のもと、宮本常一は戦前、戦後を通じて、日本の農山漁村をくまなく訪ね歩きました。

そうして調査した膨大な記録を著書にまとめるだけでなく、地域の未来をどうすべきかなど住民たち語りあい、農山村地域の振興策を説いて回りました。ここが宮本常一のたんなる民俗学者でない凄いところですね。

そうしたのちの昭和42年(1967)、後進育成のため、「近畿日本ツーリスト(株)」が設立した「日本観光文化研究所」(観文研)の所長をつとめました。

「自然はさびしい。しかし人の手が加わるとあたたかくなる。そのあたたかなものを求めてあるいてみよう」

宮本常一のあるときのコトバです。

その声に触発され多くの若者たちが集まりました。わたしもそのころそれを耳にしたひとりでした。

高校時代「歴史民俗クラブ」に入り、村々で民俗調査や古老からの聞き取り調査などをやって、その面白さをおぼえていたので、親しく響くものがありました。

しかし。そのころのわたしは劇団活動へのめりこみはじめており、劇団とアルバイトの明け暮れで、暇も金銭的な余裕もありませんでした。

ままならぬことを憂いながらあきらめざるを得ませんでした。

「あるく みる きく」をモット-とする宮本常一の指導のもと、調査の記録は月刊冊子『あるく みる きく』にまとめられ発刊されました。

昭和63年(1988)に研究所が閉鎖されるまでの間に263号が発行されたといわれています。

いまわたしの手元にそのうちの何冊かがあります。

『あるく みる きく』は主に近畿日本ツーリストの協定旅館等に頒布され、市販されなかったため、いまでは貴重な雑誌となっています。

ちなみに、わたしが昭和63年に主宰した「街道文化倶楽部」で毎月(月2回)の例会として開いていた「街道歴史観察ウォ-ク」は、宮本常一の『あるく みる きく』のエッセンスを取り入れたものでした。

「日本観光文化研究所」では毎月、宮本常一が行う講義がありました。

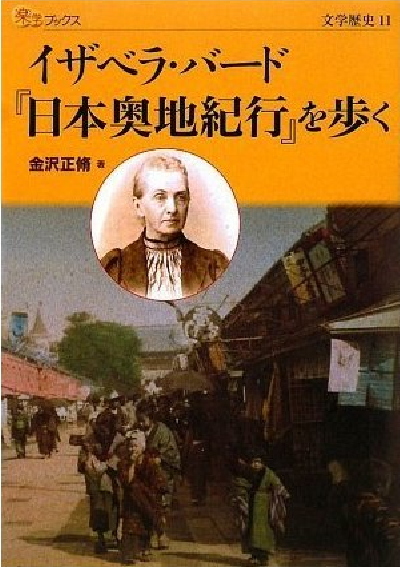

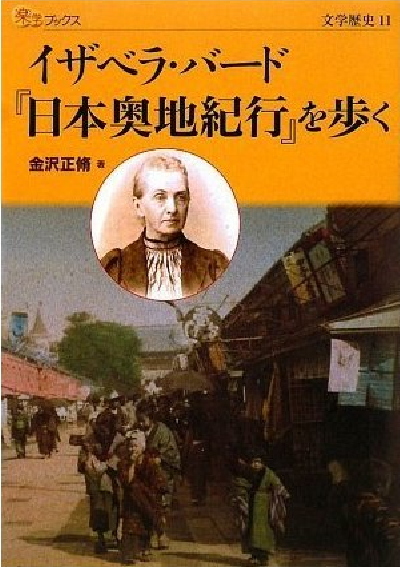

宮本常一の著書に※『イザベラ・バードの「日本奥地紀行」読む』(平凡社)があります。

※近年、「イザベラ・バードの旅 『日本奥地紀行』を読む」 (講談社学術文庫)としても出版されています。

これはイザベラ・バ-ド著『日本奥地紀行』講読の講義録をもとに編まれたものです。

昭和51年(1976)9月から52年(1977)3月まで全7回の講義として行われました。

「幕末・明治期の紀行文を通して民衆社会や世相史を読む」というものでした。

そのテキストとなった『日本奥地紀行』(高梨健吉訳/平凡社・東洋文庫)は昭和48年(1973)に発行されました。

それをはじめて手にしたとき得も言われぬ震えをうけました。

江戸時代とかわらぬような街道や農村のたたずまいに強くうたれました。

子供のころはちょっと山奥に入れば似たような家並がまだ存在してました。

そんな比類すべく驚きでした。あのころとちっとも変ってないじゃないか…。

そこにはそのころ読んだ、江戸時代の文人・鈴木牧之の著した『北越雪楽』や『秋山紀行』にもどこか通ずる昔日の温もりがありました。

そんな風景の記された『日本奥地紀行』が宮本常一の解釈と言葉で語られる。どん知見をもたれるのであろう。なんと稀有すべきことであろうか!

なんとしても聴講してみたい。しかし、これまたどう折り合わせように土曜日という時間が思うようにならなかった。

その無念さはいまでもしこりのように残っています。

ところが、その講演の講義録が、なんと宮本常一没後の昭和59年(1984)に未来社から『旅人たちの歴史3 古川古松軒/イザベラ・バ-ド』として出版され読むことができるようになったのです。それはそれは感激でした。

そのイザベラ・バ-ドの部分を文庫化したのがさきにあげた文庫の二冊になったわけです。

「とにかく非常に冷静に、しかも愛情をもって日本の文化を観てくれた一人の女性の日記に教えられるところが大きいのですが、同時に彼女がこの時期に東京から北海道まで歩いてくれたことは、日本人にとってこの上ない幸せだったと思うのです。彼らにとって初めて接した外国人、それから得た印象もすべて良かったのではないか。これは大事なことだと思うのです」 『イザベラ・バードの「日本奥地紀行」読む』(平凡社)より

『日本奥地紀行』をはじめて読んだとき、いつかその旅の軌跡を追っかけてみたいとの思いがありました。

そのときからそのことはずっと心の底に巣食っていたのですが、なかなかチャンスがみいだせないでいました。

それが『イザベラ・バードの「日本奥地紀行」読む』(平凡社)を読んだことによってうずうずと動きだしたのです。

しかし実際に旅するまでにはまだ長い時間がかかりました。

そしてようやく、どうにか実現する運びになったとき、わたしは60代半ばになっていました。

それをまとめたのが拙著「イザベラ・バ-ド『日本奥地紀行』を歩く」(JTBパブリッシング刊)です。

わたしにとっては、積年の思いから編まれた愛惜のこもった一書になっています。

このとき旅の触媒としてもたらされたものが宮本常一の著書だったような思いを抱くわけです。

ということで、これで終わりにします。

まとめ

宮本常一の支援者として渋沢栄一を祖父とする秀でた資本家がいました。それによって宮本常一という在野の民俗学者が大きく成長し民俗学にあたらしい花をひらかせました。

この偶然ともいえる世紀のとり合せが凄いですね。

そしてさらにそこから宮本の影響を受けた学者や文化人らが進歩を遂げました。

旅をした宮本常一と旅をさせた渋沢敬三。このどちらが欠けても日本の民俗学は片手おちのものになってしまったのではないかとおもわれるのです。

宮本常一は惜しまれながら、昭和56年(1981)他界しました。享年57歳でした。

宮本常一・おすすめ本10冊

宮本常一とあるいた昭和の日本 全25巻

発刊にあたって

田村善次郎(武蔵野美術大学名誉教授)

「自然はさびしい。しかし人の手が加わるとあたたかくなる。そのあたたかなものを求めてあるいてみよう…」昭和40~60年代、経世済民の民俗学者・宮本常一先生のこの言葉に率いられ、日本観光文化研究所に集った若い民俗学徒や地方同人は、日本の津々浦々をあるき切磋琢磨し、先生の監修の下、月刊雑誌「あるく みる きく」を発刊し続けました。あらためて今、読み返してみると、何かを見出し、何かを作り出していこうとする若々しい気力が溢れ、みなぎっています。この雑誌はたんなる旅の雑誌ではなく、一種警世の書であったと思います。

「あるく みる きく」の中に流れている一貫した姿勢、視点は、混迷の度をますます深めつつあるかにみえる現在に、これからの進むべき方向をしめす何かを含んでいると思います。また、今年は先生の没後30年目にあたります。私どもがこの双書を企画し発刊する所以であります。